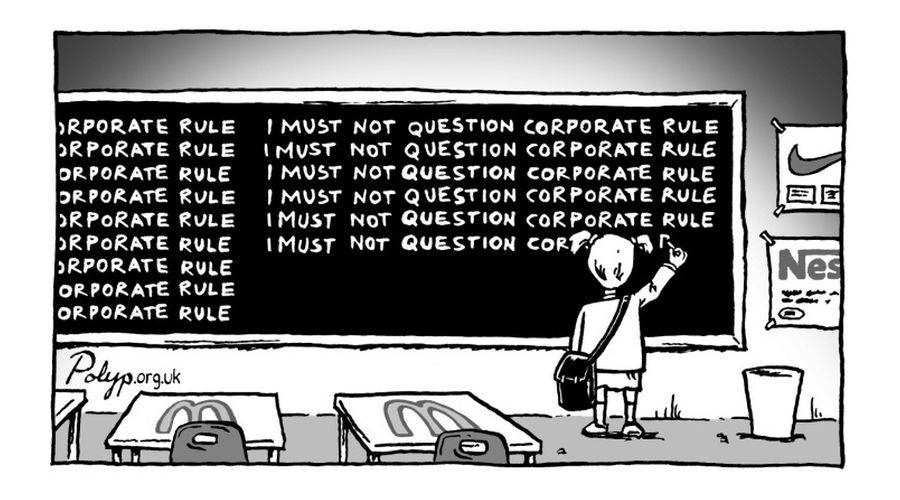

La guerra de clases está pariendo su modelo siglo XXI y nosotros deberíamos asumirla como tal

Nadie sabe cómo se siente

Ser el hombre malo

Ser el hombre triste

Detrás de los ojos azules.

The Who, Behind Blue Eyes

Cuando niños, y hasta de jóvenes, adorábamos los relatos donde estaba en juego el destino del mundo. No de un clan, ni de una tribu, ni de un barrio o un pueblo: del planeta entero. Tan pronto la cultura asumió una visión global —a partir de que los medios difundieron la realidad del orbe, aunque más no fuese a grosso modo—, las ficciones que nos fascinaban dejaron de limitarse a la suerte de Troya, Albión o Ruritania. Las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio desempeñaron un rol en esa nueva conciencia. ¿Cuál era la gracia de salvar una ciudad, cuando se había vuelto tan fácil visualizar al globo terráqueo siendo cubierto por sombras, arrasado por fuego o, incluso, volando en pedazos?

Al despuntar el siglo XX, un conflicto bélico se arrogó importancia totalizadora por primera vez. En declaraciones reproducidas por The Indianapolis Star el 20 de septiembre de 1914, el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel sostuvo que «no hay duda de que el curso y el carácter de la temida ‘Guerra Europea’… conducirá a la primera guerra mundial en el completo sentido del término». La contienda cubrió un vasto territorio, es cierto, al punto que se creyó que sería «la guerra que acabará con todas las guerras». (Esta expresión fue difundida, significativamente, por el escritor H. G. Wells.) Pero la que llevó la predicción de Haeckel a la práctica fue otra conflagración, que estalló en 1939. Los efectos de la Segunda Guerra se sintieron a miles de kilómetros de distancia — incluso aquí, en la Argentina, que quedaba en otro hemisferio y al otro lado del océano.

A partir de entonces, las grandes fantasías reclamaron un alcance similar, coincidente con el desarrollo del poderío armamentístico. La dimensión del héroe pasó a depender de la ambición del malvado de turno. El éxito de esa criatura de la Guerra Fría que fue el Bond cinematográfico determinó que el único villano que valía la pena enfrentar era aquel que amenazaba con someter al mundo, o con detonar bombas nucleares.

Ya no alcanzaba con preservar Metrópolis o Ciudad Gótica, creaciones previas a la Segunda Guerra. La gran fábrica de contenidos para niños y adolescentes de la posguerra fue Marvel, que recién adquirió predominancia global a comienzos de este siglo, a través del cine y las plataformas audiovisuales. En las historias del Capitán América, Iron Man y compañía –y en particular en aquellas donde esos héroes se asocian bajo el sugestivo alias de Los Vengadores—, se defiende la subsistencia del planeta frente al ataque de agresores de otros mundos, y hasta de otros universos. Una arrogancia previsible, en tanto proviene de una nación que encuentra natural la representación de la Tierra entera a partir de su convicción de ser primus inter pares: el poder político predominante.

Un detalle jugoso: la narrativa que se impuso a partir de 1945 le endilgaba a Hitler, entre otros crímenes, la pretensión de dominar el mundo y ponerlo bajo las banderas del Tercer Reich. Paradójicamente, quien terminó por lograr un poder global que herr Adolf envidiaría fue la nación de ultramar que lo derrotó. Supremacía consolidada por otros medios: en lugar de las conquistas militares, que pasaron a ser herramienta de último recurso, los Estados Unidos impusieron su peso mediante el dólar que asfixia o corrompe, las operaciones de inteligencia más oscuras, los regímenes by proxy —por delegación, virtuales virreinatos— y el poder de su maquinaria propagandística, que incluye los relatos que pagamos por ver en salas y pantallas personales.

Quien durante el siglo XX especuló sistemáticamente sobre el destino planetario fue la ciencia ficción. El género pasó de advertir sobre peligros que provenían del espacio exterior a alertar sobre las peores tendencias de nuestra especie. En particular, sobre aquellas ambiciones que potenciábamos mediante las conquistas de laboratorio y factoría. El destino trágico que el doctor Frankenstein abrazó a escala doméstica —la ciencia que, impulsada por la ambición personal o política, se desboca y produce consecuencias indeseadas— alcanzó dimensiones mundiales sobre el ocaso de la Segunda Guerra. A partir del 6 de agosto de 1945, fecha en que Harry S. Truman borró Hiroshima del mapa, nos volvimos capaces de destruir el mundo, y ya no como hipérbole: objetivamente, literalmente. Desde entonces no hicimos más que multiplicar ese poder terminal. Hoy pueden arrasarnos también un virus de laboratorio (¡ciencia-infección!) o una maniobra imprudente con el colisionador de hadrones. De Oppenheimer en adelante somos monos con navaja, lanzados a joder con la caja de herramientas de Dios.

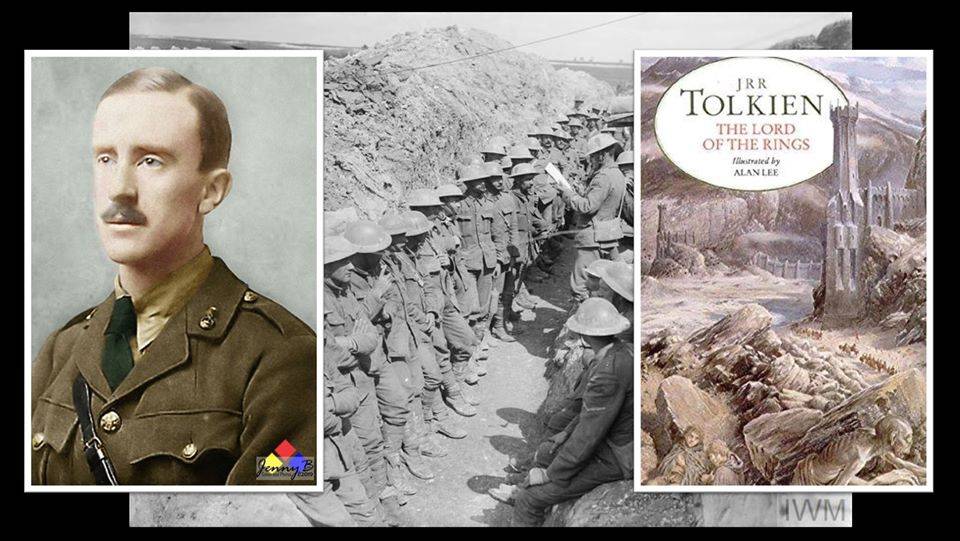

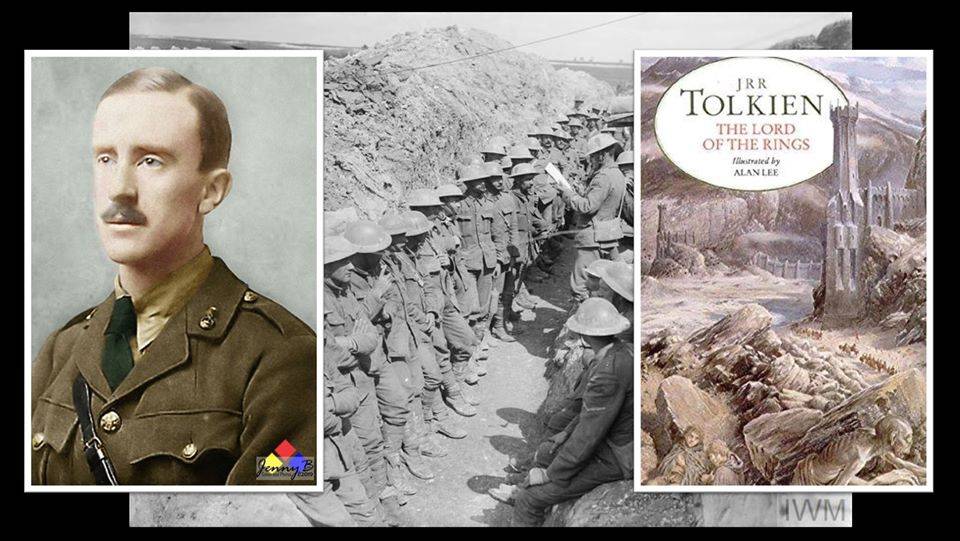

Uno de los precursores en esto de generar ficciones donde se dirime la suerte de un mundo entero fue John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), autor de El señor de los anillos. Si bien no cultivó la ciencia ficción, se desenvolvió dentro de los confines de lo que hoy llamamos fantasy, género que creció en los suburbios de lo que venía produciendo gente como H. G. Wells, Jack London y Olaf Stapledon. Tolkien fue un filólogo, profesor de Oxford, amante —como Borges— de las mitologías nórdicas, que a la hora de encarar su obra mezcló la fascinación por los lenguajes primitivos de Europa con su experiencia en las trincheras. Conminado a convertirse en oficial del Ejército durante la Primera Guerra, eludió esa carga mientras pudo, pidiendo prórroga para concluir sus estudios, ya que se consideraba un joven con «demasiada imaginación y escaso coraje físico». En efecto, Tolkien sobrevivió a duras penas a los campos de batalla de Francia: el agotamiento, la metralla, el gas mostaza y las condiciones inhumanas del terreno se cobraron su precio. Pero quienes terminaron por derrotarlo fueron los piojos, que le contagiaron la enfermedad que por entonces se denominó trench fever, o fiebre de trinchera (lo mismo padecieron otros escritores devenidos soldados, como A. A. Milne y C. S. Lewis), que lo condenó a pasar el resto de la guerra saltando entre hospitales.

Tiempo después, un cuento fantástico que había concebido para entretener a sus hijos tuvo éxito comercial. El hobbit se publicó en 1937, y su repercusión movió a los editores a solicitarle continuación. Tolkien empezó a escribir lo que se convertiría en El señor de los anillos, pero la circunstancia difería de aquella en la cual había imaginado El hobbit. Ya no podía llevar adelante la vida del académico oxoniense, del jefe de familia que archivó sus experiencias bélicas y educó a sus hijos para adaptarse a un mundo civilizado. Era un tipo de casi 50 años que veía alargarse las sombras de una nueva guerra, en cuyo frente terminarían sin duda sus hijos, que ya tenían edad de ser soldados. De hecho, durante 1944 Tolkien envió fragmentos de El señor de los anillos a su hijo Christopher, que estaba en Sudáfrica como miembro de la Royal Air Force.

La obra nueva abandonó el tono ligero de su predecesora, para ser retorcida por la realidad presente: la amenaza del nazismo, el retorno de los traumas de la experiencia bélica, el miedo por los hijos. En ese contexto, Tolkien ya no pudo limitar sus temores al destino de la plácida comarca donde vivían los hobbits. Intuía que la nueva guerra podía dar vuelta el resultado de la anterior, y que en ese caso su entero mundo cambiaría, de manera tal vez siniestra. Por eso amplió el horizonte narrativo y ya no se limitó a The Shire, ese lugar que Paco Porrúa tradujo definitivamente como La Comarca. Lo que a partir de entonces su ficción puso en peligro fue la totalidad de lo que Tolkien bautizó Middle Earth: la Tierra Media, cuyos confines coincidían, en la cabeza del autor, con los de nuestro planeta. Eso era lo que consideraba en disputa desde 1939: ya no el porvenir de Inglaterra —su comarca personal—, sino el del ancho mundo.

Fantasías como las de Marvel y Tolkien funcionan de puta madre cuando uno es un niño o un joven. Es lógico que, mientras vivís como si tu existencia fuese el centro del universo, lo que la amenace o ataque sea registrado como una agresión total, un cuestionamiento a la realidad completa. Pero, con el paso del tiempo, comprendemos que la realidad es infinitamente más compleja. Que nuestra situación es la resultante de infinidad de factores objetivos, muchos de ellos imperceptibles, y eso sin siquiera considerar el rol de azar. Y que en general la noción de «salvar al mundo», lo cual por extensión supone salvar a la especie humana, depende de circunstancias y de decisiones que exceden a las personales.

Ojalá la cosa fuese tan simple, en términos formales, como arrojar un anillo mágico al único fuego que puede fundirlo. Colaborar a que una sociedad evolucione y democratice el bienestar es más difícil que cortar el nudo gordiano de un tajo. Se trata de una tarea ardua y lenta, como toda construcción duradera. Por eso es natural que, como parte de nuestra maduración, tomemos distancia de esas fantasías que en algún momento resultaron seductoras. Arreglar las cosas para nosotros y para nuestra comunidad no suele ser tan sencillo como derrotar a Thanos, entre otras razones porque los villanos verdaderos no provienen de otro mundo sino de este y porque además no existe un único cuello que cortar, como ansiaba Calígula, para que todo funcione como debería. Más allá de su demonización en la cultura popular, Hitler no fue Satán. Fue apenas el catalizador de pulsiones humanas, tanto políticas como sociales. Si no se hubiese puesto él al frente de esa marejada, habría sido otro el elegido.

Imaginen la sorpresa que me invade, a esta altura de mi vida, al verme obligado a reconsiderar pasiones juveniles y revalorizar esos relatos en los que un ejército funesto ponía en jaque al planeta Tierra. Porque, aun a riesgo de incurrir en un pensamiento simplificador y hasta maniqueo como el de muchas de esas ficciones, sería de necios contemplar la realidad mundial y no advertir que, en efecto, hoy existen fuerzas que operan sincrónicamente en todo el orbe y empujan en una misma dirección. La política exterior de los Estados Unidos, la irresistible revancha de Trump, el genocidio de Gaza y el gobierno autoritario de Javier Mirrey no son hechos independientes, sino complementarios y confluyentes.

Y es por eso que el eslabón de metal (casi) indestructible que concibió Tolkien vuelve a resonar en términos poéticos. Porque si de algo urge hablar hoy es de la fragua política y económica donde se está forjando un grillete —metafórico, pero grillete al fin— cuyo objetivo es esclavizarnos y hundirnos en tinieblas nunca vistas en la historia.

El retorno de la guerra de clases

Pregonar la necesidad de salvar al mundo ya no remite a las películas de Bond y la Marvel, ni a las distopías que abundan en la ciencia ficción, ni a los videogames de premisa apocalíptica. Es algo que se desprende del análisis racional de las noticias, y confluye en la postulación de una tarea concreta que la especie debería acometer comunitariamente. Porque el mundo está en peligro en los hechos, y por partida doble. Aun si parte de la humanidad sobreviviese a las catástrofes naturales que terminaremos por detonar, habría que plantearse si la supervivencia sería la mejor opción. Porque, en términos políticos y económicos, los planes que se incuban en los despachos más lujosos del Hemisferio Norte son de una oscuridad nunca vista desde el surgimiento del nazismo.

Entiendo las dificultades que entraña la conciencia respecto del momento que se habita. A lo largo de la historia, muy pocos fueron capaces de advertir las características esenciales del período que les tocó vivir. Nadie estaba al tanto de ser un pasajero de la decadencia del Imperio Romano o de la Baja Edad Media. Las cosas eran lo que eran, nomás, e iban cambiando con una lentitud que hoy resultaría insoportable. Y además, las noticias respecto de lo que ocurría más allá de los confines del pueblo o ciudad eran escasas o nulas. Cuando estás en el fondo de un pozo, el cielo no es el escenario de todo sino apenas un disco azul que flota sobre tu cabeza. La perspectiva humana tiende a ser limitadísima respecto de la vastedad del cosmos, y hasta de la perspectiva histórica.

Hoy seguimos estando en el fondo del pozo de la época que nos tocó vivir, pero incluso acá abajo gozamos de herramientas de las que nadie dispuso antes. Podemos relativizar la calidad de la información que llega, en tanto proviene de fuentes con su propia agenda, pero ya no podemos pretender que no gozamos de la data necesaria para entender qué está pasando. A partir de las posibilidades que abrió Internet, los factores de poder dejaron de preocuparse por mantener sus cosas en secreto y se contentaron con echarlas al océano de la información disponible. La realidad esencial está allí: como aguja en un pajar, sí, pero está. El problema es el volumen abrumador de los datos a nuestro alcance.

Si algo demostró el resultado de la elección que consagró a Mirrey es que parte del pueblo argentino renunció a entender. Sólo aspiraba a que alguien — suficientemente ubícuo, como los medios grandes, y convenientemente sucinto, para reducir la realidad a cuatro slogans— le dijese qué debía hacer. Y acá estamos. El sistema macabro funciona: complica tu vida cotidiana a niveles intolerables, de modo de que pensar se vuelva casi imposible (pensar requiere tiempo, perspectiva, templanza), y a cambio te encaja un panfleto donde figura una falsa salida al laberinto, dibujada con trazos infantiles.

Aun así, hay percepciones que no deberían escapársenos. Cosas que son imposibles de pasar por alto, a no ser que tabiquemos deliberadamente nuestros ojos. Por ejemplo la crisis de la democracia a escala mundial, que da pie a que nos cuestionemos si ya no estamos viviendo ya en un período que, entre otras características, debería ser definido como una post-democracia; y el complementario ascenso del autoritarismo. O la reducción de los mismísimos Estados Unidos a la condición de Estado by proxy, al servicio de intereses supranacionales que lo usan para justificar, aprobar y llevar a la realidad sus demandas. O el surgimiento de una nueva casta dirigencial, compuesta por los mega-millonarios que dominan las tecnologías de punta y las plataformas de consumo. Sin ir más lejos, cada uno de esos muñecos tiene un poder superior al de muchos Presidentes democráticos, y cada una de esas corporaciones funciona como una suerte de mega-Estado supranacional. Están por encima de las naciones formales, y no hacen nada por disimularlo. El trato de Mirrey a Musk es el del subordinado a un jefe, de modo vergonzante. Y el meme de Musk según el que Mirrey sería hoy un valor so hot es la variante moderna, canchera, del cuadro corporativo que consagra al Empleado del Mes.

En algún momento habrá que detenerse en las características de estos muñecos, que no son banales. No es casual que se parezcan a los villanos del Bond cinematográfico en su etapa auto-paródica, circa Roger Moore. El perfil público que cultivan no se formatea según el tradicional de los jefes de Estado, que comunican dignidad a través de la mesura, sino más bien al de los más exóticos emperadores o reyes de antaño. Tanto Jeff Bezos, alias José Amazon, como Elon Musk, aman —dice el Texas Monthly — «vestirse como cowboys de dibujo animado». Son gente obsesionada por su apariencia física. (Bezos, por ejemplo, dedicó tiempo ingente a transformar su musculatura, con la intención de dejar de parecer una lagartija. Y Musk se farda contínuamente de su entrenamiento en artes marciales.) Han amasado fortuna inconmensurable a partir de su empuje gerencial y conocimiento de áreas tecnológicas que no aún no estaban del todo reglamentadas por la ley, y que por ende se prestaban al aventurerismo. Y desde el trono de ese poder económico presumen —diría el Indio Solari— de ser «superbocas, expertos del re-mundo actual», a pesar de lo cual viven pegándose porrazos. Bezos, cuyo estilo de conducción le valió ser consagrado como «el Peor Jefe del Mundo» en 2014 por la International Trade Union Confederation (ITUC, la más grande de las federaciones de sindicatos internacionales), viene perdiendo guita a lo bobo, mientras juega al magnate mediático con el Washington Post. Musk parece haber postergado su sueño de vencer a Mark Zuckerberg, alias José Facebook, en un match de capoeira, sin dejar de fracasar con el software de Tesla, concebir herederos con múltiples mujeres —su hijo más flamante se llama Techno Mechanicus Musk— y de cosechar críticas por su oscuro manejo de los contenidos de Twitter. Y mientras tanto no dejan de invertir carradas en la industria espacial, soñándose reyes del universo futuro.

Ellos también son monos con navaja, en este caso jugando con la caja de herramientas de la política. Bezos se lleva mejor —léase: hace mejores negocios— con la CIA y el Pentágono que con los partidos Demócrata y Republicano. Musk es un pragmático de derecha, el mismo que declaró a partir de una consulta sobre Bolivia que financiaría golpes de Estado en el mundo con tal de garantizar la provisión de litio para sus autos eléctricos. En su menosprecio por el sistema que les permitió convertirse en quienes son, creen que pueden prescindir de la democracia sin obtener más que beneficios. Y al pensar así olvidan que son y serán siempre nerds, y por ende fáciles de dominar por los matones de verdad, que no pestañean ante la violencia física. Metés a uno de esos con Putin en un cuarto y sale Putin solo, escarbándose los dientes con un huesito.

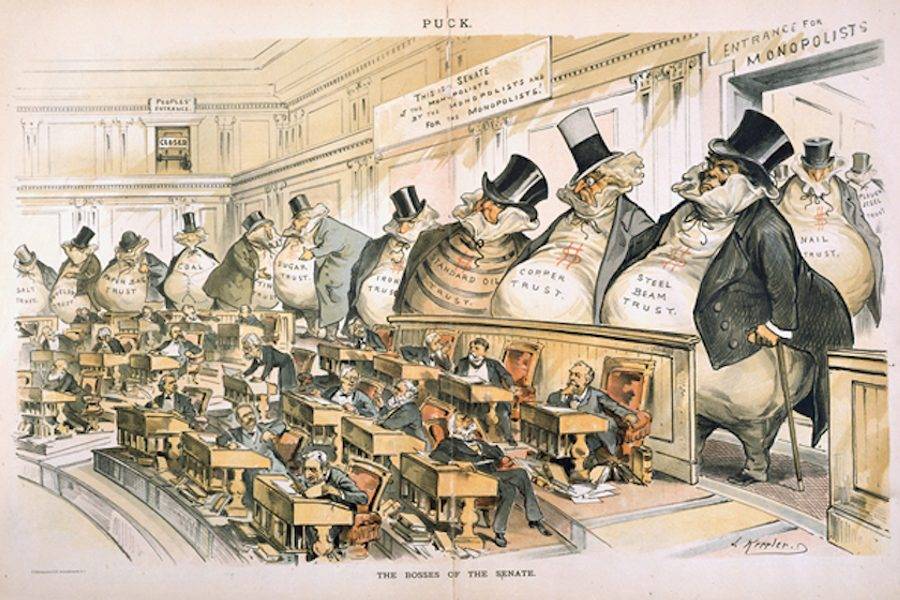

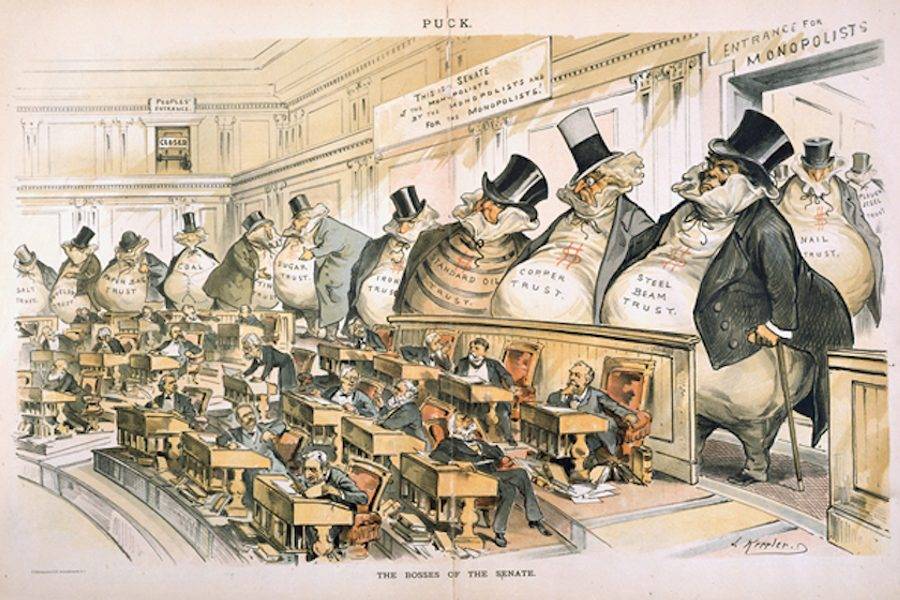

En todo caso, el surgimiento de esta casta que se pavonea por el mundo como los Nuevos Señores ayuda a entender algo esencial, en términos tan simples que estarían al alcance hasta del más obnubilado de los argentinos. La Guerra del Anillo a la que, en términos tolkenianos, estaríamos asomando —con el poder del dinero corrompiendo a gran parte de los representantes nacionales, empezando por el estadounidense, el israelí, el inglés y el francés— no es política en términos formales, partidarios y democráticos, sino social: una guerra de clases. Y merece el nombre de guerra en virtud de su agresividad desatada, aunque esa violencia esté de momento en manos de uno solo de los bandos: aquel que hoy se caga abiertamente en la democracia, que ya ni disimula su intención de voltear gobiernos legítimos para hacer negocios, que ataca a las masas laburantes con decisiones arbitrarias que buscan el exterminio y la muda sumisión.

Ignoro qué nombre le pondrán a esta época los historiadores del futuro. (De haber futuro, claro. La imborrable imagen final de Oppenheimer, película que viene arrasando con todos los premios, pone en acto el holocausto nuclear, esa imagen del mundo siendo arrasado por un tsunami de fuego que, cuando niños, sólo existía en nuestra imaginación.) De momento, el partido no puede estar planteado en términos más transparentes. Se trata de Los Nuevos Señores y sus empleados, versus el Resto del Mundo.

Suena simple y maniqueo, como ya dije.

Pero es así.

El valor de los hombres y mujeres pequeños

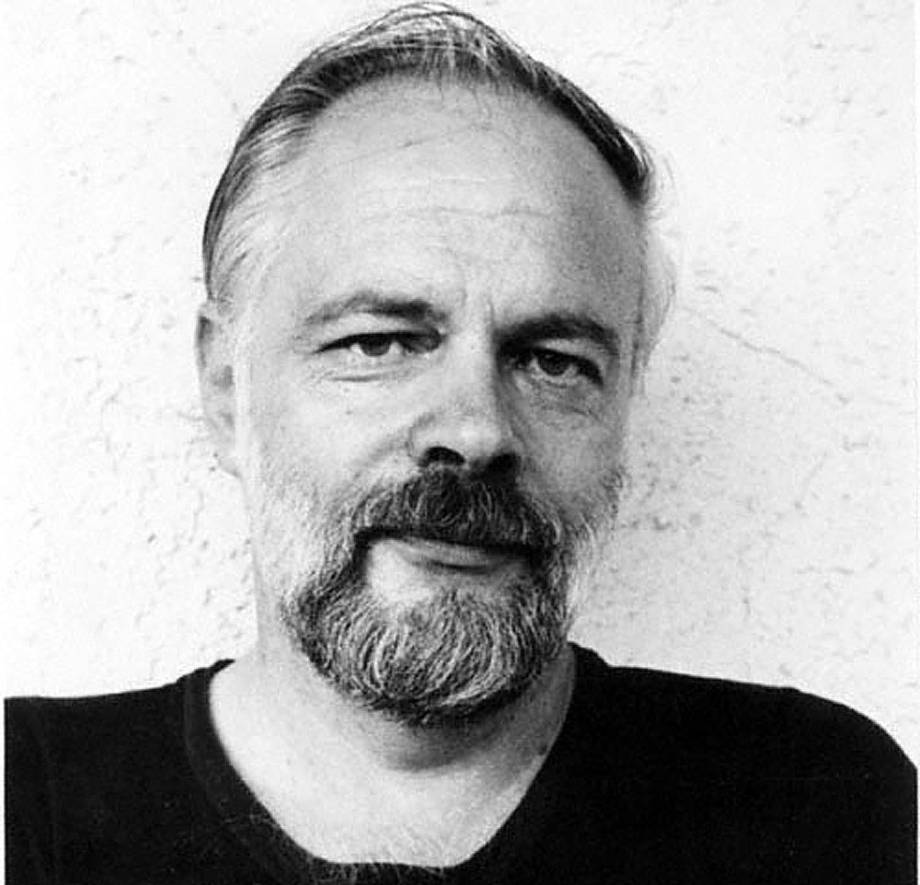

Durante este verano, con la excusa de mi nueva novela, releí El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que este año cumple 62 años. (Como todos los que fuimos paridos en el ’62, por cierto.) La premisa del relato es conocida, al punto de seguir siendo el ejemplo más popular del subgénero de la ciencia ficción llamado ucronía. Las ucronías imaginan cómo hubiese sido la cosa si en algún momento la historia grande hubiese tomado otro derrotero. En Roma eterna, Robert Silverberg imagina cómo hubiese evolucionado el Imperio sin el cristianismo. Pavana, de Keith Roberts, especula qué habría sido de Inglaterra si hubiese sido derrotada por la Armada Invencible. En El sueño de hierro, Norman Spinrad conjeturó a un Adolf Hitler que en lugar de convertirse en führer emigró a los Estados Unidos en 1919 y se consagró como autor de ciencia ficción, dedicado a fantasías de corte fascista. En La conjura contra América, Philip Roth hace que el popular aviador Charles Lindbergh derrote a Roosevelt en las elecciones de 1940 e instale un gobierno filo-nazi en los Estados Unidos.

Pero vuelvo a Dick. En El hombre en el castillo (The Man In The High Castle), el escritor parte de la hipótesis de que Alemania y Japón triunfaron durante la Segunda Guerra. A consecuencia de ese resultado, el territorio de los Estados Unidos ha sido ocupado y dividido entre las potencias triunfantes: Japón es dueño de la Costa Oeste y Alemania de la Costa Este, con un territorio presuntamente neutral —los Estados de las Montañas Rocallosas— en el medio.

Dick juega con la orientalización de la cultura de la Costa Oeste, al punto de incluir el uso cotidiano por parte de los locales del tradicional I Ching, o Libro de las Mutaciones, como material de consulta constante. Clasico confuciano, el I Ching es un texto oracular que asume la noción de que el universo está regido por el principio del cambio y la tensión constante entre los opuestos simbolizados por el yin y el yang. En consecuencia, sus usuarios lo consultan usando un sistema de varillas o monedas que permiten crear un texto aleatorio a ser interpretado en clave del futuro, o de una acción a ser acometida. De este modo, la cabecita insondable de Dick abrió la compuerta para que su novela no fuese un ejercicio especulativo cerrado sobre sí mismo —el recurso narrativo al what if, qué pasaría si…—, sino más bien otra permutación en la serie casi infinita de los variantes posibles de la realidad, entre la por nosotros conocida y la extrema que describe su ficción.

Pero como Dick todavía no estaba satisfecho, inventó además una novela-dentro-de-la novela que narra una realidad ficcional… ¡que se corresponde con la realidad histórica que experimentamos! Ese texto que imagina que los Aliados se impusieron al Eje está teniendo un efecto corrosivo, hasta subversivo, en el contexto de los Estados Unidos ocupados, y su autor, Hawthorn Abendsen —el hombre que según el título de la novela de Dick vive amurallado en un castillo alto—, es blanco de conjuras de muerte.

Dick se guarda para el final otra vuelta de rosca más, creando una vinculación entre el texto subversivo de Abendsen y el I Ching. Pero lo que más me impresionó de mi relectura fue algo que no había percibido allá por los ’70, cuando compré la edición local de Minotauro. Me refiero a una intencionalidad política por parte de Dick para la cual por entonces, siendo un adolescente que intentaba crecer entre las constricciones de una dictadura, no estaba preparado para interpretar.

Nacido en 1928 y muerto a los 53 años, Dick fue un experimentador no sólo en términos literarios, sino también vitales. Drogón curioso, se cuestionó el espesor de lo real y la construcción de lo que entre nosotros pasa por identidad. En último término, lo que se pregunta es en qué consiste ser humano. (Lamentablemente no llegó a ver la más genial de sus adaptaciones al cine: Blade Runner, de Ridley Scott [1982], relectura de su texto ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que a través de los replicantes Nexus se plantea exactamente eso — de qué constaría nuestra [presunta] humanidad.) No sería exagerado decir que Dick inventó la virtualidad, al menos en el territorio de la ficción. Pero además, de modo casi inevitable, esa mente abierta a todo —incluyendo las experiencias místicas— desarrolló un pensamiento a la vez paranoico y anti-autoritario. Ursula K. Le Guin, que fue compañera de colegio aunque no de clase, se aproximó así a ese flanco de Dick: «En sus libros no hay héroes, pero hay heroísmo. A uno le recuerda a Dickens: lo que cuenta es la honestidad, la constancia, la amabilidad y la paciencia de la gente común».

En El hombre en el castillo hay dos parrafadas de neto corte político que, precisamente, Dick pone en boca de dos hombres comunes empujados a llevar adelante acciones heroicas. Está claro que reflexionan sobre la realidad que les tocó vivir, ese mundo donde los democráticos Estados Unidos han sido conquistados y desmembrados por nazis y japoneses. Uno de ellos es un veterano de guerra llamado Frank Frink, norteamericano de origen judío, que reflexiona de este modo: «…El gigantesco caníbal de la antigüedad, apenas humano, prosperaba ahora, dominando el mundo nuevamente. Pasamos un millón de años escapando de él, pensó Frink, y ahora ha vuelto. Y no meramente como el adversario… sino como el amo».

El otro es un supuesto industrial sueco llamado Baynes —en verdad es un alemán desertor del bando nazi, Rudolf Wegener—, que se dice a sí mismo lo siguiente: «Los lunáticos estaban en el poder. ¿Hace cuánto tiempo que lo sabemos?… Supongo que apenas unos pocos son conscientes de ello. Gente aislada, aquí y allá. Pero las masas… ¿qué piensan? Todos estos centenares de miles de aquí, de esta ciudad. ¿Imaginan que viven en un mundo cuerdo? ¿O adivinan, vislumbran, la verdad…?»

Continúa Baynes-Wegener: «No advierten lo que le hacen a los demás, la destrucción que han causado y están causando… Son deliberadamente crueles… ¿Ignoran parte de la realidad? Sí. Pero es más que eso. …Es su cosmovisión… Que es fatal para la vida. Porque eventualmente no habrá más vida; así como una vez no hubo sino partículas en el espacio, gases ardientes de hidrógeno y nada más, eso es lo que volverá a ocurrir. Esto es apenas un intervalo, ein Augenblick (un pestañeo). El proceso cósmico está acelerando… Y estos — estos lunáticos— …quieren ser los agentes, no las víctimas, de la historia. Se identifican con Dios, se creen divinos. Esa es su locura esencial. Han sido arrollados por un arquetipo; sus egos se han expandido psicóticamente de forma que ya no pueden decir dónde empiezan ellos y dónde termina Dios. No es hubris, ni orgullo; es la inflación del ego hasta la confusión final entre el que adora y quien es adorado. No es que el hombre devoró a Dios; Dios ha devorado al hombre».

Y concluye: «Lo que no comprenden es la esencial indefensión humana. Yo soy débil, pequeño, inconsecuente en términos del universo. El universo no me percibe; vivo sin ser visto por él. Y esto, ¿por qué sería algo malo? ¿No es mejor así? Los dioses destruyen a aquellos que llaman su atención. Sé pequeño… y escaparás de los celos de los grandes».

Objetivamente, tanto Frink como Baynes-Wegener cavilan a partir de su circunstancia de hombres sometidos a un poder inmoral, en este caso el de los vencedores, Alemania y Japón. Pero una vez que uno se familiariza con la mente lúcida y a la vez tortuosa de Philip Dick, se impone la idea de que el escritor no podía estar interesado en criticar un poder inexistente, que sólo tenía entidad en su novela. Yo creo, más bien, que el paranoico de Dick creó el tinglado del Eje como poder mundial para permitirse decir lo que quería decir no sobre un poder imaginario, sino sobre el palpable del verdadero vencedor de la guerra: el régimen inmoral que, a partir de la posguerra, impuso su propio país —los Estados Unidos— al mundo entero.

Y si no me creen, háganme un favor. Relean los párrafos de Frink y Baynes, pero ya no pensando en el Reich y el Imperio Nipón triunfantes de El hombre en el castillo sino en los Estados Unidos de hoy. Más aún: ya sé que no fue esta la intención formal de Dick, dado que no llegó a conocer a estos personajes, pero relean esos textos pensando además en Trump, en Netanyahu, en Zelenski, en Macri, Mirrey, en Bezos, en el Musk a quien The New Republic consagró meses atrás como «el Canalla / Sinvergüenza (scoundrel) del Año». Dick murió antes de que estos sujetos se impusiesen en términos políticos, pero de todos modos entrevió que eran una consecuencia posible de la clase de poder que los Estados Unidos estaban engendrando. Son la progenie demente de un poder ciego que no reconoce otro principio que el del poder per se, el de la ambición omnívora… o caníbal, como decía Dick.

Ellos son los lunáticos que están a cargo del asilo. Los Estados Unidos se encaminan casi indefectiblemente a reelegir a Trump, un tipo que —lo refrendé horas atrás, al ver dos fotos recientes— mete la jeta en un pote de arcilla, ¡o de Nesquik!, antes de mostrarse en público para parecer bronceado, sin preocuparse de que el cuello y las orejas pongan en evidencia que en realidad es más pálido que un pez abisal. Todos tenemos manías y fragilidades, ya lo sé, pero poner nuevamente los destinos de un planeta en manos de un tipo que antes que aceptarse tal cual es prefiere parecer un payaso, no sugiere que estemos en presencia de la más equilibrada de las personalidades. Y eso, sin siquiera empezar a hablar del clown siniestro a quien sentamos en la Casa Rosada. El mundo está en una situación tan precaria y peligrosa que lo último que necesitamos es cederle el timón a unos desequilibrados. En todo caso, si algo necesitamos es —para concluir con los símiles literarios, en este caso de forma austeniana— sentido común y sensibilidad. O, para ponerlo en los términos que Le Guin empleó para Dick, el Dickens lisérgico: hombres y mujeres comunes, llevando a la práctica todo aquello de lo cual estos bufones carecen: la honestidad, la constancia, la amabilidad y la paciencia.

Así reflexiona Baynes-Wegener, sobre el final de El hombre en el castillo, y es a través suyo que Philip Dick sigue hablándonos: «Pase lo que pase, hay maldad de sobra por todos lados. ¿Para qué luchar, entonces? ¿Para qué elegir? Si todas las alternativas conducen al mismo resultado… Pero es que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo; es una secuencia. Un proceso en desarrollo. Sólo se puede controlar el final tomando una decisión a cada paso».

Y cierra así: «Sólo podemos tener esperanza. E intentarlo».