No hay nada de malo en ser minoría porque representás la verdadera rebeldía ante el Nuevo Orden.

«El mundo que hemos creado es la resultante de nuestro pensamiento», decía Albert Einstein, que además de pelearse con el peine era un genio. Y añadía: «La única forma de cambiarlo es cambiando nuestro pensamiento».

La frase sigue siendo válida. El mundo no es como es por culpa de los mapaches ni de las caléndulas ni de las estaciones del año. Lo hizo así el pensamiento humano. Es la consecuencia de nuestras ideas y de nuestra capacidad productiva, porque somos bichos industriosos. Pero, a fuer de ser honestos, habría que aclarar que el mundo actual difiere, y mucho, de aquel que conoció Einstein (1879-1955). Este mundo nuestro conserva parte de aquella escenografía, y poco más. Porque una de las vanguardias de la especie humana está transformando el orden planetario. Y lo está haciendo a una velocidad que supera la capacidad de la media para metabolizar cambios, marcha forzada por el vertiginoso avance tecnológico.

(A veces fantaseo con dar con una fórmula que describa la relación entre desarrollo tecnológico y sabiduría, a la manera de la ecuación E=mc2 que define la relatividad. A lo mejor sería tan simple como establecer que el desarrollo tecnológico tiende a ser inversamente proporcional a la sabiduría humana. Tenemos talento para crear dispositivos que hacen cosas, pero cada vez dedicamos menos tiempo a pensar si esas cosas son necesarias, y menos aún a evaluar cada consecuencia de su funcionamiento.)

El mundo de hoy, decía, está en trance de una transformación fenomenal. No se trata de un secreto, por cierto. Los signos son visibles para todo el que quiera ver. Las democracias occidentales pasan por su peor momento desde la Guerra Fría. Compelidas por los Estados Unidos, las europeas se derechizan con la excusa de mostrarse rudas ante el ruso Putin, y criminalizan a la inmigración sin la cual implosionarían. El imperio estadounidense procede como un gigante arteriosclerótico, que quiere preservar su posición de preminencia pero, cada vez más limitado en sus facultades, se hace más daño del que nadie le hace. (Especialmente cuando se deja llevar de las narices por el régimen supremacista de Netanyahu, nacido Mileikowsky, decidido a salvar su propio pellejo aunque para eso deba cargarse al resto de la humanidad.) Hoy los Estados Unidos están gobernados por un señor al que se le va la olla a cada rato, y en noviembre pueden quedar en manos del niño malcriado más viejo del mundo. Ya sé que ni Biden ni Trump manejan el poder profundo de su país, pero que el imperio acepte como representantes a personas tan decadentes es una confesión a gritos. Habla de su reticencia a evolucionar, de su negativa a asumir los límites que impone su decrepitud.

En consonancia con la pérdida de poder de los Estados-nación —cada vez más próximos a convertirse en cáscaras vacías—, los que ascienden son los nuevos señores tecno-feudales. Los Zuckerberg y los Musk de este mundo disponen de más capital que muchos países juntos, son jóvenes y ganosos y no se enfrentan a ninguno de los condicionamientos que maniatan a los funcionarios del poder estatal. No hay Constitución a la que deban atenerse. (Al contrario, parte sustancial de su poder lo adquirieron trabajando sobre las zonas grises que deja la legislación internacional. Un documental nuevo, Hacking Hate —Hackeando al odio, vendría a ser— muestra que para plataformas como YouTube y Twitter los mensajes de odio que son la especialidad de la ultra-derecha constituyen un negocio, con el que ninguna ley se mete.) Si les conviene una guerra, no necesitan ejército propio: les basta con mover las piezas de los regímenes que responden a su poder económico. Tampoco los limita el territorio: sus tentáculos no saben de fronteras políticas, la tecnología que los empodera está en todas partes y cada ser humano funciona como una terminal más.

(De hecho trabajamos para ellos, sin cobrar sueldo ni contar con los derechos propios de los empleados. Y mientras tanto siguen acumulando información sobre nosotros, que entregamos voluntariamente cada vez que usamos el celular. A esta altura no es exagerado decir que saben sobre muchos de nosotros más de lo que esos muchos saben de sí mismos, y en consecuencia son capaces de prever conductas antes de que sus dueños formales tomen decisiones, creyéndose libres.)

El poder que estos muchachones acumularon les permite además, entre otras cosas, vaciar de sentido la organización política del orbe, para ponerla a su servicio. Muchas naciones funcionan ya en los hechos como estructura burocrática del tecno-feudalismo, como si fuesen sus ministerios y secretarías: les sirven para preservar un espesor institucional, la apariencia de que todo sigue más o menos igual y para instrumentar sus mandatos sin necesidad de crear organizaciones ad hoc. Quizás algún día decidan que las naciones propiamente dichas ya no les rinden, pero de momento les son funcionales, porque no existe poder nacional, y ni siquiera regional, que no les reconozca su carácter de poderes supranacionales.

Esta es una de las ventajas comparativas de Milei respecto de la dirigencia política tradicional. El Presidente es una versión argenta de Howard Beale, el personaje que interpretaba Peter Finch en Network, poder que mata (1976), la película de Sidney Lumet escrita por Paddy Chayefsky. Pero no del Beale que se convierte en un fenómeno de los medios, «el profeta loco de la TV», sino del Beale que ya ha sido catequizado por Arthur Jensen, el capo de la corporación CCA. ¿Se acuerdan de lo que le dice Jensen al pobre Beale? Préstenle atención:

«Usted es un hombre viejo que piensa en términos de naciones y de pueblos. Pero no hay más naciones. No hay más pueblos… Sólo existe un sistema de sistemas, un dominio multinacional de dólares, vasto e inmanente, interconectado, interactuante… Ese es el orden natural de las cosas, hoy… Ya no existe América. Ya no existe la democracia. Sólo existen IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo actual… El mundo es una asociación de corporaciones, determinada inexorablemente por las leyes inmutables de los negocios. El mundo es un negocio… Y nuestros hijos vivirán para ver ese mundo perfecto donde no habrá guerras ni hambre ni opresión ni brutalidad — sólo habrá una compañía ecuménica para la que todos los hombres trabajarán en pos del bien común, de la que todos los hombres tendrán acciones, para que todas sus necesidades sean atendidas, todas sus ansiedades tranquilizadas y todo su aburrimiento, entretenido».

Qué bestia, Chayefsky. Escribió esto hace medio siglo y sigue siendo más descriptivo de nuestra realidad que el 90% de los análisis que hoy leo por ahí. Cambien los nombres de las viejas empresas por las corporaciones actuales, y el panorama se ajustará a la verdad como un guante. Por supuesto, las últimas frases —aquellas que hablan del mundo perfecto que existirá cuando no prime otro poder que el de los negocios— son un bluff, una farsa, porque si el dinero termina por llevarse puestos a los Estados, habrá más guerras y hambre y opresión y brutalidad que nunca. Lo estremecedor es el hecho de que ese verso, el de la utopía del mercado, de la guita como único dios y fuente de todo equilibrio, sea exactamente el mismo que usó Milei para seducir incautos y llegar a la Rosada.

Cuando hablo de la ventaja comparativa de Milei, me refiero a que el tipo ve el mundo real, no el teatro de naciones y democracias que las mayorías siguen dando por bueno. Por eso ni se gasta en conversar con las autoridades formales de las naciones que pisa, se caga en esas convenciones. Milei viaja para hablar con los tipos que cortan el bacalao de verdad, no con funcionarios electos, y se pone a su disposición para lo que gusten mandar, les ofrece la potencialidad argentina en bandeja. Si algo pretende hacer —quedó de manifiesto esta semana, después de la aprobación de la ley Gases— es barrer con toda la legislación que impida a las empresas hacer lo que se les cante el culo con nuestros recursos, con sus precios y hasta con sus productos. (Ejemplo: la Secretaría de Comercio derogó hace días una norma vigente en todos los países desarrollados, que prohibía imprimir con tintas que tienen metales pesados, o sea que son cancerígenas. Boletín oficial, resolución 108/2024: a partir de ahora, todas las gráficas tienen licencia para envenenarnos.)

Es que el mundo está cambiando grosso, y no para mejor. Si el hirsuto Einstein estaba en lo cierto, la única forma de frenar esa transformación y producir una que sea positiva para los pueblos por encima de las empresas, sería cambiar nuestro pensamiento. El tema es que parte de la gente sigue pensando lo mismo que hace diez, veinte, treinta años, porque no advirtió que el mundo muta a gran velocidad y sigue aferrada a categorías que ya no se corresponden con la realidad. Continúan abrazados a ideas de de tracción a sangre, en un mundo de motores eléctricos. Continúan razonando a partir de conceptos analógicos, en un mundo digital.

Que la gente despierte es algo que urge. Urge que se libere del movimiento inercial y recupere la soberanía respecto de su dirección, que comprenda que este ya no es el mundo donde creció. Porque, hasta que no vea más allá de los viejos decorados y pesque cómo funciona el mundo de hoy, seguirá frustrándose, como se frustraría cualquiera que quisiese abrir un documento de Word con una llave Trabex.

Jugando fichitas

Días atrás, la economista Sofía Scaserra, docente de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), le dijo al periodista Esteban Magnani que «los grandes gigantes tecnológicos están en un claro proceso de cooptación del Estado; no solamente acá en Argentina sino en todo el mundo. La cantidad de dinero que ponen anualmente en lobby en la Unión Europea y en los Estados Unidos es realmente obscena. Lo que sí se puede vislumbrar es una clara estrategia de expansión hacia los servicios del Estado, con el propósito de privatizarlos de facto. Los datos que usan estas herramientas quedan almacenados y son patrimonio de la empresa desarrolladora. Lo que después termina ocurriendo es que Google dictamina la política pública a cambio de dinero. De esa manera el Estado va a desconocer su propio funcionamiento, que queda a cargo de las empresas de tecnología».

La consulta que Página/12 hizo a Scaserra fue en el marco de un anuncio de Milei, según el cual consideraba poner la reforma del Estado en manos de una Inteligencia Artificial. La economista dijo además que, a su juicio, «estas empresas están inflando una burbuja económica y buscan cualquier tipo de contrato que haga sostenible su modelo de negocios. Por eso hay tanto hype [bombo publicitario, bah: marketing] en este área. Son tecnologías en busca de una aplicación. Todavía no está claro cómo van a producir valor».

Lo traigo a colación para que se vea hasta qué punto los señores feudales de la tecnología actual están a la pesca de sacarle una moneda hasta a las piedras. No conformes con manipular las políticas de los Estados nacionales en su beneficio, consideran también hacerse cargo de la administración estatal según criterios presuntamente científicos que, por supuesto, no pondrían el bienestar de las mayorías en primer término. Cuando el propósito excluyente es maximizar el ahorro y las ganancias, el sufrimiento humano queda fuera de la ecuación. Si a comienzos de los ’40 se le hubiese encargado a una Inteligencia Artificial la administración de los campos de concentración, probablemente hubiese echado mano a muchos de los criterios que los nazis emplearon, desde que su preocupación era sacarle a los judíos todo lo que pudiesen y eliminarlos de la manera más eficiente — deshumanización en estado puro.

El problema más severo no son los tecno-señores, sin embargo, sino la tecnología que impusieron en el mundo entero, incluyendo China y Rusia. Porque una de sus consecuencias más extendidas es la transformación de la experiencia. Los seres humanos hemos aceptado mediatizar gran parte de nuestro contacto con la realidad. Hasta no hace tanto, si querías algo tenías que ponerte de pie y buscarlo, salir a la calle y tomar algún toro por las astas, plantarte cara a cara delante de alguien de carne y hueso. Ahora todo, o casi todo, depende de la intermediación de un aparatito manuable: nuestra comunicación privada, la información, las compras, el debate público, la educación, el entretenimiento, el trabajo, los trámites burocráticos y bancarios… y siguen las firmas.

Esa transformación de la experiencia alteró también la experiencia política. No sólo porque la mediatizó, convirtiéndola en resultante ya no de experiencias directas en la calle y en el trabajo sino de estímulos virtuales en las redes y en la TV. Lo que hizo, ante todo, es desvirtuarla, despojarla de su componente de responsabilidad ciudadana. Antes, aunque con sus limitaciones, se entendía que votar por uno u otro candidato tendría consecuencias en la vida cotidiana, que dependiendo del resultado algo concreto se modificaría, por superficial que fuese. Ahora, por el contrario, existe una desconexión entre la volición del voto —el acto consciente y voluntario— y sus probables consecuencias, ya que lo político se diluyó dentro de la lógica del juego y el entretenimiento.

Semanas dije aquí mismo que la actitud de cierta gente ya no difiere mucho a la hora de elegir candidato a la presidencia o de votar para que el participante de un reality show sea expulsado de la casa, o retorne a ella. Sale Massa, queda Furia: la única diferencia podría ser medida en unidades de entretenimiento, mas no políticas. Hace unos pocos días, el ensayista y docente Alejandro Kaufman lo puso de este modo en Twitter: «‘Quiero un cambio’ no era con la lógica de la representación politica sino con la de la ludopatía: ‘le juego una fichita’. Está muy en la mente subalterna el juego, la entrega al azar ante lo que se siente imposible de cambiar».

La diferencia entre «colaboro responsablemente a decidir el rumbo del país» y «le juego una fichita a Milei» es abismal. Porque en el primer caso uno tiene claro que hay algo serio en juego, gane o pierda tu candidato: mientras que, en el segundo caso, el precio siempre es mínimo, casi inconsecuente. Le jugás una fichita, y en la peor de las variables perdiste una fichita, no tu vida o la de tu familia. Así se lo vive, con esa liviandad. Lo electoral se convierte en un juego más, elegís candidato así como elegís el número al que encomendar la suerte, o el futbolista que según vos meterá el primer gol: por instinto, básicamente. Total, salga bien o mal, tarde o temprano te vas a ir a dormir y amanecerás al otro día para seguir adelante con tu vida de mierda. Nada esencial cambiará, por lo menos en lo que a vos respecta. En el mejor de los casos, el resultado determinará que el ganador joda un poco a alguna gente a la que le tenés bronca — la clase media, por ejemplo, o los planeros. Pero en lo que hace a la vida del ludópata típico, los resultados del reality político no alteran gran cosa. Es apenas un show más. Podés jugar tu fichita de la manera más caprichosa, que total no pasa nada… teóricamente, al menos.

Que los ciudadanos se desentiendan de la política y sus consecuencias es grave, porque para presionar en pos de una mejora de las condiciones de vida hay que comprometerse, involucrarse, actuar: tres verbos que la mediatización tecnológica amenaza con mandar al ícono de la basura. La experiencia virtual banaliza casi todas nuestras decisiones: nuestro compromiso más grande es dar un like o un RT, nuestro involucramiento termina cuando apagamos o apartamos el celular, nuestra acción más relevante pasa por ocuparnos de que no se descargue por completo o de no quedarnos sin datos. Pero lo más grave del pasotismo al que impulsa la vida digital es aquello que mencionaba Kaufman al final de su tweet. Cuando sos consciente de que tu situación objetiva es imposible de cambiar, ser pasota —prescindente, alguien a quien todo le chupa un huevo— es casi inevitable. Parafraseando una canción que Charly compuso durante la dictadura: ¿qué podés hacer, salvo pelotudear con el telefonito?

Este es el quid de la experiencia vital de las nuevas generaciones, en especial de aquellas que forman parte de las clases populares. Que se resignaron a la extinción del ascenso social. Que entienden que estudiar no les mejorará la vida. Que saben que la pasarán aún peor de lo que la pasaron sus padres. Que han desistido de la idea de proyectar nada a futuro porque, aunque se maten trabajando, no van a progresar. Estos pibes y pibas entienden el idioma de Milei porque ven el mismo mundo que ve Milei, porque no conocen otra cosa. Su entera experiencia es consecuencia de este Nuevo Orden. Los mayores somos producto de otra formación. Nos tragamos el anzuelo de un cuento más alentador, que organizaba nuestra experiencia en términos de una evolución esperable, de cierto progreso. Para nosotros, el presente es apenas otro de los tramos inquietantes de la vida que nos tocó. Pero para los más desafortunados entre los jóvenes —que son muchos, ¡millones!—, lo único que existió durante los últimos diez años y lo único que parece que seguirá existiendo es este Increíble Mundo Menguante, donde cada vez se vive un poco peor y no existe nada que ofrezca perspectivas de otro futuro, más allá de un golpe de suerte.

La pandemia cimentó su dependencia del telefonito como mediador de toda realidad. Aislados, disgregados, no experimentaron nunca el costado positivo de la pertenencia a una organización o colectivo, más allá de la celebración de un campeonato mundial; ninguna comunidad ha hecho nada por ellos, y en consecuencia desconfían de las agremiaciones. Tampoco se definen a partir del trabajo, porque todos los trabajos a los que acceden son una bosta, pan para hoy y hambre para mañana. No encuentran dignidad alguna en esos conchabos, sólo explotación. Y al mismo tiempo entienden que lo único que parece valer en este mundo, lo único que marca diferencias, es la guita. Que les llega siempre con cuentagotas, razón por la cual apuestan a la picardía, a la salvación individual — viven jugando fichitas, muchas veces literalmente.

Esos pibes y pibas entienden cómo funciona el mundo nuevo mejor que nosotros, que todavía contemplamos la realidad a través del prisma deformante de categorías como Estado, democracia, ideología. ¿Significa eso que a ellos les va a ir mejor de lo que nos va a nosotros? Claro que no, las condiciones objetivas en las que deben vivir son mucho peores, hasta lo asfixiante. Pero, si queremos que nos escuchen y persuadirlos de que existe un modo mejor de vivir, de que cuentan con derechos que deben reclamar, y de que organizados serían más fuertes, los primeros que deberíamos cambiar el pensamiento —diría Einstein— somos nosotros, no ellos.

Necesitamos tener más calle (digital)

Recalculando, como diría la gallega del GPS (la ironía es adrede, no se molesten en señalármela): por un lado tenemos a este Nuevo Orden, al poder que su tecnología ejerce —que es mucho más grande de lo parece, al punto que pone en cuestión la libertad, el grado de soberanía real que conservamos sobre nuestras vidas— y al dinero como único valor. A ese mismo plato de la balanza hay que sumar a las nuevas generaciones, desprovistas de la ilusión de que mejorarán sus condiciones de vida mediante el trabajo. (Generaciones que hoy constituyen una fracción de la torta demográfica, de la que todavía formamos parte los mayores que conocimos otro mundo y alentamos otras esperanzas. Pero que, en veinte o treinta años, encarnarán la torta casi completa — serán el mainstream de la sociedad.)

¿Y del otro lado, en el otro plato de la balanza, qué queda, qué hay? En términos generales, la vieja política, lo que equivale a decir la política inefectiva, a parte de la cual le queda tan bien el apelativo de casta. (Fue cruel de un modo deslumbrante lo que esta semana hizo Milei con los Crexell, Kueider y Camau Espíndola: por un lado los usó, sobornándolos para que votasen en su favor, pero al mismo tiempo los incendió públicamente, difundiendo de inmediato los precios del soborno en el Boletín Oficial — les sacó el jugo y después acabó con ellos, en términos políticos. De aquí en adelante serán parias, salvo que La Libertad Avanza les encomiende una nueva traición.)

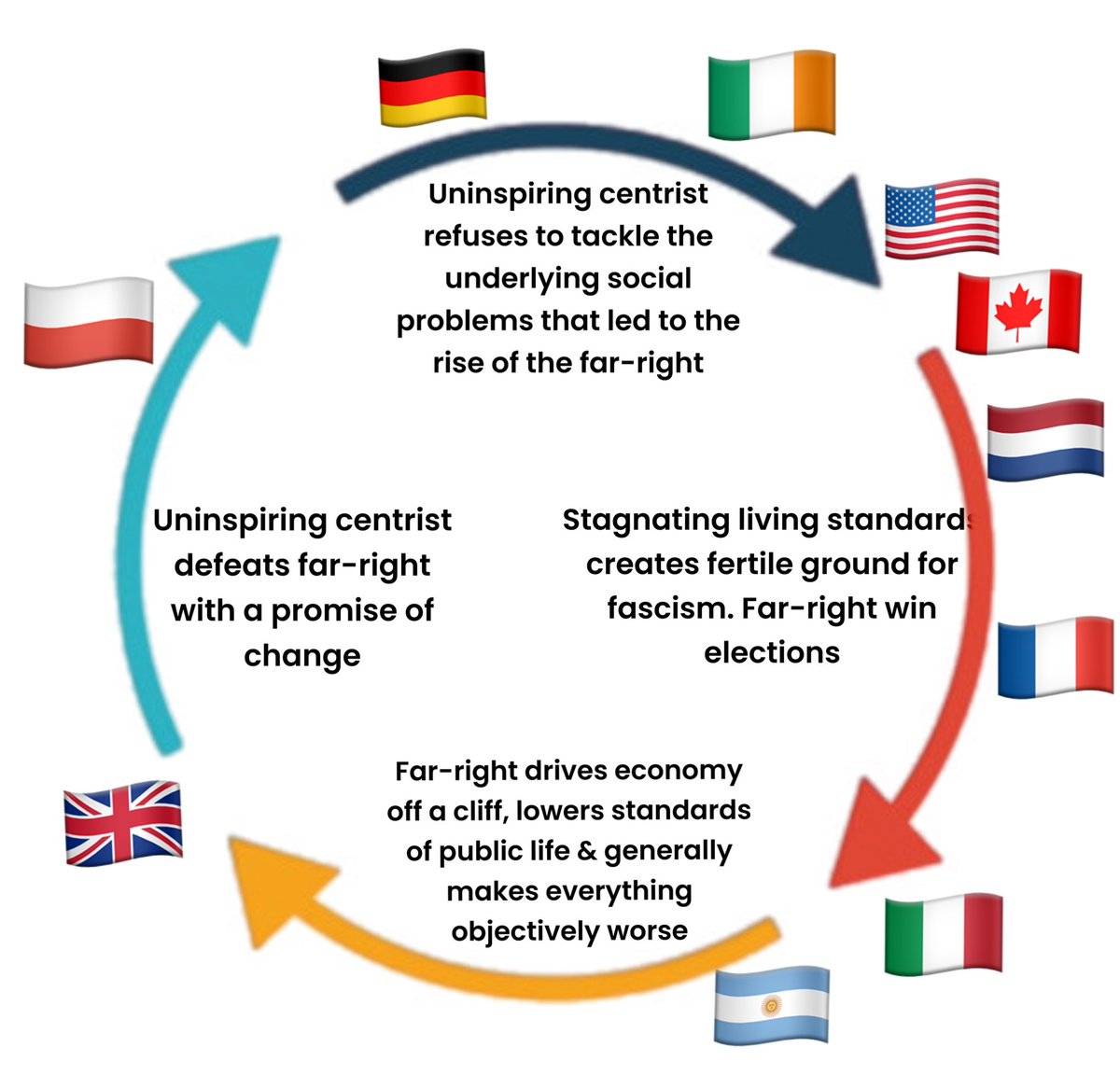

En el contexto de las recientes elecciones del Parlamento Europeo, que plasmaron un crecimiento de la derecha, alguien difundió el diagrama de un círculo vicioso que me pareció ilustrativo del estado de las cosas.

Uno empieza a leer ese círculo por arriba, donde dice: «El centrismo poco inspirador se rehusa a lidiar con los problemas sociales que condujeron al surgimiento de la ultra-derecha». Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, uno le pega la vuelta al círculo hasta leer que ahora dice: «El estancamiento del standard de vida crea terreno fértil para el fascismo. La ultra-derecha gana las elecciones». La flecha conduce a la curva inferior del círculo, donde se agrega: «La ultra-derecha arroja la economía al precipicio, baja los standards de vida y, en términos generales, lo empeora todo objetivamente». Entonces la flecha empieza a ascender en dirección a lo que serían las 12 en el reloj, pero con estas características: «El centrismo poco inspirador vence a la ultra-derecha con la promesa de un cambio». Y a partir de allí el ciclo se retroalimenta, porque los políticos de centro no cambiarán un carajo y volverán a hacerle el caldo gordo a la ultra-derecha.

Quien diseñó el diagrama lo rodeó de banderitas, con la intención de subrayar en qué parte de ese proceso estarían ciertos países. La bandera inglesa, por ejemplo, figura llegando a la parte donde dice: «El centrismo poco inspirador vence a la ultra-derecha con la promesa de un cambio», porque en eso están, efectivamente. Todo indica que los conservadores perderán las próximas elecciones, pero a manos de Keir Starmer, un flan que apesta a versión british de Alverso. Lo más doloroso, sin embargo, es el hecho de que la banderita argentina también figura en el gráfico. ¿Y dónde nos ubicó su creador? En su parte más honda, aquella en la cual la ultra-derecha «lo empeora todo objetivamente».

Días atrás Nicolás Vilela, ensayista y secretario general de la Universidad de Hurlingham, habló en La Radio Mak del concepto de «polarización asimétrica». ¿Y en qué consiste semejante cosa? En que mientras uno de los polos de la vida política se radicaliza —en nuestro caso la derecha, obviamente—, el otro lado no se radicaliza de modo equivalente, sino que se deja arrastrar hacia el centro y en consecuencia pierde identidad. De algún modo, Vilela y el círculo vicioso del que les hablaba dicen lo mismo. Que mientras la alternativa a la ultra-derecha sea «el centrismo poco inspirador», estaremos condenados a repetir el ciclo. Que para romper con el círculo vicioso no queda otra que ofrecer algo distinto a la baba albertofernandística, pichettiana, gugaloustósica que representa más de lo mismo y por ende frustración garantizada. Que en la batalla por el poder debemos ser precavidos en materia de alianzas con fuerzas conservadoras, porque ciertos remedios terminan siendo peores que la enfermedad.

Necesitamos recrear nuestra propuesta política, re-pensarla, porque la izquierda y el peronismo tradicionales tienden a hablar de un mundo que ya no existe, y en un idioma que las nuevas generaciones comprenden tanto como yo comprendo el esperanto. No me refiero a cambiar los valores esenciales, lo aclaro antes de que alguien me salte al cuello: la idea sigue siendo crear un mundo más justo para todos, con el bienestar general como objetivo irrenunciable. Pero en este mundo de hoy, la calle y el trabajo organizado ya no son las herramientas políticas que fueron durante siglos. Porque ahora existen las calles y las avenidas y hasta las ciudades virtuales, que son más transitadas por el pueblo que las calles físicas; y porque el trabajo que crece es el informal, individual, inorgánico, y ese es el tipo de trabajo del que las mayorías van a depender cada vez más para sobrevivir.

El desafío es pensar qué clase de felicidad podés ofrecer a los millones de personas que nunca en su vida van a tener un trabajo formal, sindicalizado, con derechos reconocidos por la ley y con posibilidades de una jubilación razonable. El desafío es pensar de qué le vas a hablar a las generaciones que oyen la expresión justicia social y fruncen la jeta, porque se la envenenaron al punto de que creen que es lo contrario, que justicia social es IN-justicia social porque beneficia a quien no debería recibir beneficios. Cada vez es más frecuente toparse con gente que, aun estando en la lona, expresa la vergüenza le da recibir asistencia del Estado, porque la han convencido de que no se la merece. Y todo ciudadano merece asistencia del Estado, cuando le tocó nacer sin privilegios.

Para cambiar este mundo tenemos que modificar nuestro pensamiento, porque parte de las categorías que arrastramos hasta aquí atrasan, presumen funcionamientos que ya no existen o no se corresponden más con la realidad de las mayorías. Sin renunciar a los valores que defendemos, hay que despedirse de los fantasmas de un mundo que ya no es, para abrir los ojos y contemplar el mundo verdadero. Por mucho que duela.

Como el objetivo es incidir sobre su funcionamiento, necesitamos diseñar las herramientas que el mundo nuevo requiere, porque muchas de las que solíamos usar son inadecuadas para los mecanismos actuales. Algunos de los viejos recursos están para el museo, y lo que hace falta son herramientas para revolucionar el futuro.

Es obvio que esto supone trabajo arduo, exprimirse el buñuelo: empaparse de las nuevas realidades, abrir las orejas, tener humildad para desasnarnos, descartar lo que ya no sirve, ser creativos. Pero tampoco estamos tan lejos de la posibilidad de obtener el equipamiento esencial. La base está y el deseo de bienestar general permanece inalterado. Nuestro estilo de vida y el norte de nuestra brújula sigue siendo la felicidad social. Pero quizá haya que aggiornar el manual de instrucciones. No podemos contentarnos con la militancia tradicional ni con el mundo del trabajo formal, con eso ya no alcanza. Necesitamos conocer, reconocer y familiarizarnos con los universos donde viven las nuevas generaciones. Y no me refiero tan sólo a los físicos, me refiero ante todo a los horizontes virtuales donde transcurre buena parte de sus vidas. Ya no basta con tener calle en el sentido tradicional. También necesitamos tener calle digital.

Nuestra responsabilidad es entender cuál es la nueva naturaleza de lo popular, porque no vamos a poder representarla con bien si no estamos compenetrados con ella. Si queremos integrarnos a las juventudes en un proceso de transformación de lo real, lo primero que habría que hacer sería comprender cómo es el mundo donde les tocó abrir los ojos. Hasta que no esté claro que estamos viendo lo mismo que ellos ven y hablando en un dialecto negociado como zona en común, no van a aceptarnos como interlocutores. ¿Qué clase de fuerza popular seríamos, si le regalásemos el piberío a la derecha que al menos les habla en un idioma que sí entienden, aunque se trate del realismo pedorro del arréglenselas como puedan?

Los tecno-señores feudales y sus voceros políticos venden como panacea un mundo donde lobos y ovejas convivirían sin la mediación de cercas ni la intervención de pastores ni cazadores. Y seducen a ovejas jóvenes con la promesa de que, en ese mundo desregulado, ellas también podrán convertirse en lobos. Y eso es imposible, tanto en el mundo natural como en el Nuevo Orden. Sólo una ínfima parte de los jóvenes pobres logrará zafar, triunfar como «emprendedores». A la mayoría de ellos les tocará el destino del que hablaba Isaiah Berlin, cuando decía que «la libertad de los lobos suele suponer la muerte de las ovejas». Empezar a dar tarascones al cuello de tus congéneres no te convierte en macho alfa, apenas te transforma en bestia desesperada. Pero para persuadir a las nuevas generaciones de que volverse lobos no es el único camino, hay que presentarles una alternativa concreta, una felicidad posible — eso sí: en el marco de una utopía deslumbrante, de un sueño que desplace al posibilismo miserable que es todo lo que conocen.

Para eso necesitamos aprender a combatir a los tecno-señores feudales, definir qué concesiones arrancarles y sumar a las mayorías a la lucha por algo parecido a una Carta Magna Digital. Hace falta un nuevo corpus legal que ponga límites materiales a su poder en el mundo entero, mientras alumbramos una utopía que nos permita dejar de ser víctimas del dinero.

Es preferible ser minoría porque representás la verdadera rebeldía ante el Nuevo Orden, que ser minoría porque perdiste el tren de la realidad y ya no entendés al mundo donde estás viviendo.