(porLeyla Bechara)Durante los últimos treinta años, el curso natural de la revolución tecnológica nos preparó para este momento: segmentación de campañas electorales, candidatos convertidos en influencers y la política como un espectáculo de streaming 24/7. Gobernar y representar en el siglo XXI, cosa de troles.

Arranca la película: corría el año 2012 en Argentina y la idea de un virus troyano en el seno de la política tradicional cumplía su objetivo. Era la primera vez en la historia argentina que un partido político nacido en internet se presentaba a elecciones. En tan solo cuatro meses, el Partido de la Red consiguió las 4000 adhesiones necesarias para presentarse a la contienda electoral con un sólo mantra: los legisladores electos votarían siempre en función de lo que elijan los ciudadanos en la plataforma web Democracia OS (Open Source), creada expresamente para ese fin.

Fast forward, doce años después y ya no hace falta ninguna plataforma de código abierto. En el Congreso de la Nación podemos ver a legisladores cuya representatividad sospechosamente light, se sostiene gracias (con una intravenosa) a clips de vídeos editados en Tik-tok, sus followers en Twitter y la capacidad de polemizar sin dar demasiadas explicaciones sobre su voto o su legitimidad de origen. El sueño húmedo de los nerds tecnológicos se cumplió, quizás de manera no idílica, pero nadie puede negar que los algoritmos hoy mueven al mundo y que llegar a diputado es más fácil si te apoyas en alguna red social que endorse tu perfil público a través de aún más sospechosas ecuaciones matemáticas.

Desde Obama a esta parte, la evolución del uso de las plataformas de redes sociales y por lo tanto de internet, en general, fueron el sustento técnico para la construcción no sólo de candidatos, sino de campañas electorales completas. Durán Barba -cuyos herederos empresariales son Guillermo Garat, Rodrigo Lugones y Santiago Caputo-, llegó a la Argentina con un manual de marca único: reemplazar los marcadores estéticos, pero respondiendo a las mismas necesidades del marketing político de la posmodernidad, una propuesta de segmentación del mercado de la representación.

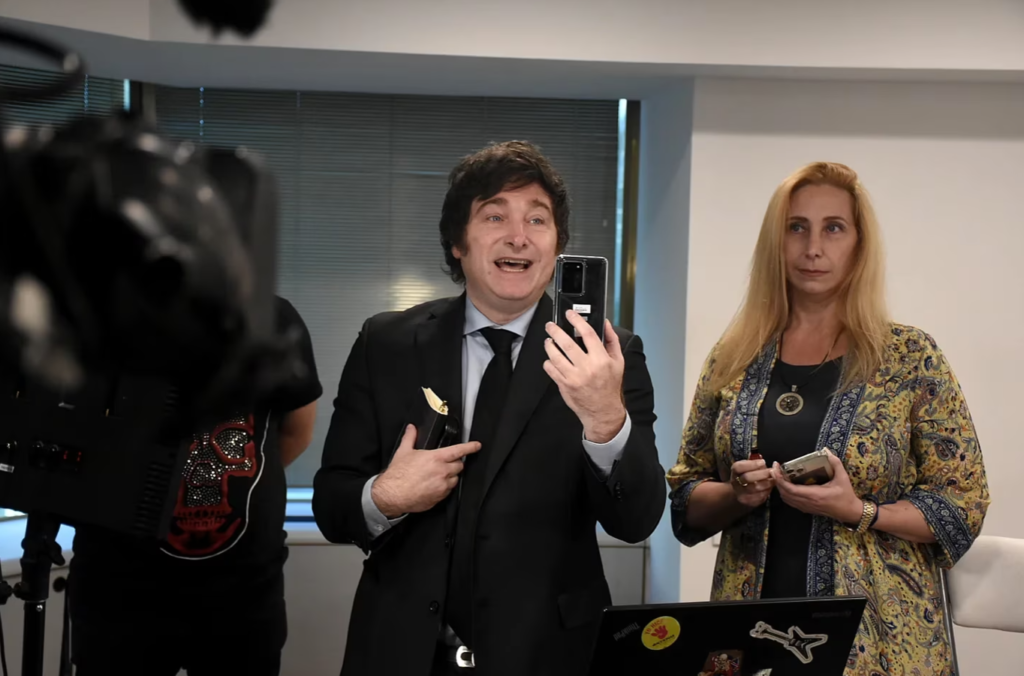

La novedad del presente, sin embargo, es otra: con Javier Milei a la cabeza, las redes sociales se volvieron una herramienta fundamental para el mismo funcionamiento del gobierno. Ya no hablamos de utilizar la segmentación que habilita internet para redirigir mensajes específicos, ni de instalar fake news para incidir en la capacidad de elección de los ciudadanos, sino de una forma de gobernanza específica que usa internet para mantener vivo el fundamento para nada desestimable de la política: el conflicto. El estado permanente de alerta y la sensación percibida de que “todo el tiempo pasan cosas” no es un efecto colateral del flujo de la información en internet: es el fundamento principal de un mecanismo de la política pública, la construcción sistemática de un espacio público confuso, aturdido y sobrerreaccionado donde la verdad, ya bajo años y años de relativización, ahora se vuelve, parecería, simplemente innecesaria.

Durante los últimos treinta años, con la masividad que tomó internet en todo el mundo, las configuraciones sociológicas y las dinámicas políticas se trastocaron por completo. Pero tiene relevancia. El flujo y la velocidad que tomó la información gracias a la globalización, modificó sustancialmente las cadenas de valorización del capital y también las expectativas y los incentivos de las mismas sociedades, que se abrieron a una experiencia universal sin ningún filtro crítico ni cuestionamiento sobre los efectos a futuro de estas novedades sobre la vida social. Un proceso que no inaugura la aparición de la “ultraderecha” a nivel mundial (que, de hecho, siempre estuvo, bajo otras formas, institucionalmente contenida y legitimada) –nada es tan simple– sino que resulta ser, más bien, el principal fundamento de la continuidad del sistema capitalista, del que muchas veces olvidamos su carácter originariamente revolucionario. La idea de observar como una disrupción crítica, al proceso profundamente orgánico e inherente del mismo sistema.

Mientras el gobierno nacional se ufana de venir a transformar la Argentina y cambiar el sistema político para siempre y más allá, en verdad lo que hay debajo es una sorprendente continuidad con el mismo modelo del flujo de la información que rastreamos ya en los tiempos de Obama. Pero no exclusivamente eso: también se trata de una continuidad en el sendero de una progresiva eliminación de la representación y la degradación absoluta de las instituciones intermedias. Este escrito pretende rastrear las continuidades subyacentes de un modo de “representar” lo político. Es decir, cómo puede ser, qué lógica existe, en un país en el que en veinte años pasamos de un orden según dirigentes fuertes y síntesis política, a un modelo de influencerización política bastante cuestionable pero absolutamente efectivo y universal. Además, conviene notar cómo estas novedades en verdad acompañan las transformaciones en el sistema económico mundial, por lo que, como se verá, Javier Milei puede muy bien ser ubicado en la última etapa de un programa político que no instauró el anarcocapitalismo en la Argentina, sino que corresponde más básicamente a un ciclo cuasi natural de la democracia representativa: el que estamos viviendo.

Es la economía, estúpido (reprise)

Es relativamente absurdo hablar de capitalismo como del gran monstruo de la época. De hecho, es absolutamente evidente que esta noción ha sido gradualmente abandonada por casi todas las expresiones políticas. Sí, tampoco es novedad: hace años que rige un gran consenso de normalización y legalización del sistema de acumulación de capital. Desde la caída de la Unión Soviética, con la muerte de los grandes relatos y el fin de la Historia, una y otra vez cierta militancia sanguínea, apasionada y utopista –pero también sectores de la academia– han merodeado explicaciones inútiles sobre las crisis; crisis que el mismo modelo capitalista se ha encargado de contener como un elemento inherente a sus grandes logros o su vida natural. Pero una cosa no quita la otra. Todos los indicadores muestran, a su vez, la profundidad casi oceánica de la crisis actual, y su gravedad explica la urgencia de los especialistas, tanto como la urgencia generacional.

En palabras de Nancy Fraser, en su libro Capitalismo caníbal, “gracias a décadas de amnesia social, generaciones completas de activistas e investigadores jóvenes se han convertido en sofisticados practicantes del análisis del discurso mientras permanecen en la más absoluta ignorancia de las tradiciones de la kapitalkritik. Apenas ahora empiezan a preguntarse cómo poner en práctica ese tipo de crítica para aclarar la actual coyuntura”.

Hoy, todo el mundo, desde la fauna tan querida por nosotros de marxistas y zurdos empobrecedores, hasta la mucho más lunática familia de multimillonarios idealistas vanguardia del tecnofeudalismo entienden la crisis como constitutiva de este modo de producción de valor: donde hay capitalismo, podrían decir, hay inestabilidad. Debido a la voracidad del capital de maximizar el plusvalor, siempre hay –y habrá– un conflicto y una tensión en la puerta de ese avance: inestabilidad política, correcciones financieras (por decirlo elegantemente) o catástrofes ambientales. A lo largo del tiempo, los especialistas y tecnócratas de la modernidad –que son sus principales usufructuarios– se han encargado de explicar estos conflictos, darle previsibilidad a las crisis y vendernos seguros, protecciones financieras y políticas públicas como parches de los efectos de los descalabros.

En Argentina, desde la crisis del 2001, el sistema político e institucional entero adoptó el rol bastante paupérrimo de estos paliadores de lo indefectible: hace veinte años que nuestro país se encarga de contener y dar previsibilidad a la masa de población económicamente activa e informalizada hija lamentable de las políticas de los 90s. Es decir, hablamos de una marginalidad institucionalizada que tardíamente comienza a convertirse en eso que se llama la “Economía Popular”. Sin mayor voluntad que la de dotarla de paliativos, la marginalidad se convirtió en un nicho autónomo de la economía: con sus reglas, sus derechos y sus propias responsabilidades. Con esta nueva modalidad institucional, por su puesto, nace otro tipo de vínculo con la estatalidad. Nuevos mercados, otra circulación del trabajo y el valor, otras representaciones, un nuevo corporativismo.

En los 90s se hace evidente la tendencia a largo plazo hacia el decrecimiento que el capitalismo presentaba y la única solución que se encontró fue profundizar y clavar las garras más adentro del sistema. Pero esta vez, junto a la aparición de internet, la valorización del capital se desplazó crecientemente de la producción hacia la circulación. La acumulación de capital no requiere sólo de la extracción de la plusvalía, sino además la conversión de esa plusvalía de nuevo en capital para generar más plusvalor. Pero precisamente cuando no hay inversión en la producción, cuando la tendencia del sistema hacia la eficiencia a lo largo del tiempo depende de emplear a menos trabajadores, y cuando estos se someten a una mayor explotación, evidentemente se debe alcanzar algo como un límite. Con la financiarización de la economía global, “la circulación de dinero como capital se vuelve un fin en sí mismo. La valorización del valor sólo se produce en el interior de este movimiento constantemente renovado” (Marx. El Capital: volumen 2).

En medio de la globalización de este conflicto, la Argentina contó con más de una década de relativa estabilidad económica y política que incluso logró evitar el impacto más drástico de la crisis del 2008. Después de diez años, el modelo económico primarizado volvió a enfrentar pormenores que hoy todos conocemos, y los cuadros técnicos del gobierno lejos de contener la situación, incurrieron en un reformismo y en parches que a la larga se volvieron contraproducentes. En paralelo, la sociedad argentina comenzaba a replantearse un cambio político para encontrar otras respuestas a la gradual estanflación. Por primera vez en 12 años, el peronismo perdía las elecciones y Mauricio Macri daba inicio a la alternancia política inaugurando un nuevo período pendular que en términos culturales nos tiene literalmente psicopateados.

La década ganada que instauró el Kirchnerismo hizo del consumo el principal indicador del progreso económico y social. El tiro por la culata, porque ese mismo indicador se volvió la principal variable política que ante los primeros desequilibrios en la balanza de pagos, comenzó incluso a torcer las expectativas sociales. La liberalización del mercado de trabajo que se comenzaría a consolidar después del 2003, iba a provocar que una masa de nuevas generaciones de trabajadores atados al consumo, se insertara en un sistema donde el flujo delirante de dinero-circulación-dinero convirtiera su subjetividad e una igual de volátil, frágil y ansiosa que el mismísimo sistema capitalista.

En su libro Mujer, sexualidad, internet y política del año 2006, Jaime Duran Barba, hace un análisis detallado de los “nuevos electores” de nuestra desquiciada democracia moderna. Según el chamán ecuatoriano, en la transformación radical que produjo la aparición de internet coincidía un electorado mucho menos sofisticado intelectualmente, pero mucho más autónomo y libre que en el siglo pasado. ¿Qué opciones le quedaban entonces a los sistemas políticos contemporáneos de acuerdo con Barba? Aspirar a integrar esta nueva realidad al discurso político. Durán Barba, en este sentido, fue el introductor, el pontífice (constructor de puentes) de catástrofes que trajo a Latinoamérica una idea de la política que rompe con una costumbre especialmente argentina: el partido tradicional y el dinamismo de la militancia, para imponer una recategorización del mercado electoral a través del análisis segmentado de los votantes-audiencia. Dicho fácil: rompió la burbuja que ya venía destruyendo el siglo, y el pueblo se volvió audiencia.

Para los técnicos de la democracia, este nuevo capitalismo de la pizza y el champagne se acompañó del cóctel de ciudadanos cada vez más libres, más enchufados a la información que garantizaría el sueño ilustrado del individuo soberano; ya no sólo soberano en decisiones de consumo y mercado, sino también en materia política. Era necesario para la democracia liberal del nuevo milenio, albergar a las más nuevas y potentes realidades, y dar con la novedosa emoción de ser ciudadanos de un mundo interconectado, liberalizado y en constante revolución. Llegamos así a una gradual transformación del sistema capitalista, menos ingenua, más consciente de sus crisis, neo-neoliberal en su forma de responder a la inestabilidad y con la conciencia más sucia ante sus propios efectos de segregación y explotación. Sus efectos: una sociedad más fragmentada, cuyas aspiraciones y expectativas culturales y sociales retroalimentan al mismo sistema económico y, en última instancia, son el yugo de nuestro sistema político.

Pero, ¿de qué materia inefable o plástica están hechas esas expectativas?

La única mediación es la pantalla

Tutoriales y life hacks,

life style,

get ready with me,

quedate que explico en menos de un minuto cómo ser quién realmente querés ser,

autos caros,

viajes caros,

cafecitos de especialidad,

home tour,

house tour,

inspo,

qué como en un día,

acompañame a resetear mi casa,

etc, etc, etc.

Uno, la vida en las redes sociales no tiene nada que ver con la contingencia en la vida real. Dos, las aplicaciones de redes sociales ya desarrollaron en su propia interfaz una gama compleja de herramientas de edición y diseño cuya universalización y democratización hicieron del arte una experiencia casi vulgar. Y es confuso, sin embargo, porque mientras el mundo del desarrollo tecnológico nos conecta con una experiencia más cercana al oficio del artista, los efectos de la vigilancia que supone esa misma experiencia nos enfrentan a un espejo deshumanizante. Pasamos nuestra vida online intentando construir una imagen cuya validación social nos acerque a algo parecido al status. En el mejor de los casos, este trabajo es consciente, una especie de brandeo o un egotrip, pero detrás de lo que se ve a primera vista, se encierra la dificultad de lidiar con la condición humana: la pretensión de trascender. Generamos sistemáticamente una cantidad de archivo museológico -inabarcable e inutil para el ojo humano, pero rentable para las grandes corporaciones de datos- que fijan lo que “somos” en una imagen estática, fácilmente replicable, tendencialmente viral, inerte e inmortal.

Esta mecanización de la generación de contenido en internet no es más que el desarrollo natural de la excesiva y vital exposición a la mirada del otro, sin mediaciones, explícita y sobre todo monetizable. La sola idea de que algunas plataformas te paguen por visualizaciones, expresa el verdadero sentido de la “presencia” en internet. Más allá de la mirada crítica y materialista sobre la fetichización de nuestros perfiles públicos en redes sociales, el punto nodal de esta experiencia es la transformación de las expectativas socioculturales y también económicas, de las dinámicas interrelacionales entre los sujetos. La elección de la vestimenta, la adopción de uniformes o la participación en el deporte son formas conscientes de autodiseño que buscan proyectar una imagen específica a la sociedad, eso es casi una obviedad. Pero internet trajo un agregado especial: cada interacción es un acto de autovisualización. Como dice Boris Groys en Devenir una obra de arte cada visualización de una imagen digital, es al mismo tiempo una manifestación personal de la mirada del propio usuario que la genera. Según lo que sostiene Groys, el arte no sólo se masifica, como decíamos, en un contexto de vigilancia, sino que el campo artístico se vuelve una plataforma para la negociación de la imagen pública, haciendo de la producción cultural, la herramienta principal de la producción de identidad.

De foros y subforos, a plataformas mainstream, de comunidades online, a subculturas, de fandoms a movimientos enteros. Internet ha facilitado a lo largo de su breve historia, la organización y segmentación de individuos y usuarios con intereses compartidos, causas similares y objetivos políticos. La Primavera Árabe, el movimiento de “Indignados” y “Ni Una Menos”, por poner algunos ejemplos, tuvieron un potencial político –limitado, es cierto, para imponer grandes transformaciones–, pero paralelamente compensado por la capacidad de replicar, mutar y preservar un sentido de identidad y representación que las grandes instituciones intermedias del siglo pasado –principalmente los partidos políticos–, no lograron retener. Demostrará total incapacidad para la revolución material, pero la conexión global que garantiza internet permitió agrupar al menos estéticamente una masa de ciudadanos del mundo cuyas referencias y representaciones identitarias ya no se ataban a un territorio en particular, sino al mundo en su conjunto.

Universal el mercado de bienes y servicios; universales las formas de ser y de venderse.

Internet transformó la forma en la que nos comunicamos, nos organizamos y participamos en la política. La capacidad de auto diseñarse en el mundo digital, junto con la facilidad para conectar con personas en otras partes del mundo, liberalizó el mercado de la representación política, dándonos acceso a una nueva dinámica, a nuevas formas de expresión política y sobre todo a la distorsión de las expectativas sobre la democracia, dejando atrás las estructuras políticas tradicionales, las intermediaciones conocidas y la configuración de sentidos políticos más propios de las comunidades nacionales. Con el mundo abierto a nuestros intereses y con poderosas herramientas de gestión, articulación y organización políticas como lo son las redes sociales y sus unidades mínimas de información (memes, virales, hashtags) es esperable que se demande y se hagan carne nuevas formas de mediación en el mundo de la política real.

¿Partidos políticos? Me arrugan la ropa

Una economía liberalizada, internet como principal soporte de esa liberalización y un sistema político atrasado como ingredientes que van a reconfigurar una nueva metodología de representación. Mientras las condiciones de vida y trabajo cambiaban drásticamente para las grandes mayorías, internet ofrecía la exploración constante de intereses novedosos y segmentados. La política la miraba de atrás. Es la lectura, bastante atinada, que sustenta la tesis de Durán Barba, a la que se deberían incorporar los coletazos de la monumental crisis que los partidos políticos tradicionales comenzaban a sufrir en la Argentina luego del 2001.

Estos, para Juan Carlos Torre, llegaron de hecho más tarde. En un artículo llamado “Los huérfanos de la política de partidos” escrito en 2003, Torre sostenía que la fragmentación de la base social de los partidos tradicionales, que es el verdadero sentido de la crisis, habían sido una especie de efecto social retardado de la crisis del 2001 que se manifiesta en la cantidad de candidatos peronistas que se presentaron en las elecciones de ese año. La imposibilidad de aglutinar la identidad peronista en una sola fuerza electoral era el resultado natural de una deslegitimación del propio aparato institucional para seleccionar candidatos que respondan a la tradición partidaria, pero también de la incipiente aparición de nuevas formas de la intervención en el debate y opinión públicas.

La batalla cultural que el kirchnerismo iba a instalar contra el poder concentrado de los grandes medios hegemónicos respondía a la necesidad de visibilizar en la narrativa, un cuarto poder republicano que independiente y autónomo cumplía el rol que los partidos tradicionales ya no podían: representar intereses corporativos, aglutinar a los electores/audiencias y seleccionar candidatos.

Si bien la contienda contra los medios de comunicación se sostuvo durante varios años, la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional traería la confirmación de la tesis de Duran Barba, que luego de los resultados económicos de la alianza Cambiemos, se retiraría en fade out de una escena política que le daba la espalda. A pesar de la retirada del gurú de la comunicación política, el período 2003 – 2023 nos confirma una sospecha: los partidos tradicionales iban a profundizar su crisis y las identidades políticas se convertirían en tan volátiles como la capacidad de consumo de los ciudadanos. Grandes alianzas políticas, peronistas con radicales y radicales con peronistas, fórmulas electorales bipartarias, frentes de coalición e internas hacia el interior de los ejecutivos son efectos de la incapacidad sistemática de los partidos de representar a las grandes mayorías, pero también la búsqueda cuantitativa de lograr captar la mayor cantidad de electorado/audiencia en un contexto de hiper fragmentación social. El famoso partido catch all apuntalado más por los medios de comunicación y su capacidad de medir audiencias, que por las estructuras intermedias tradicionales y su representación gremial-corporativa.

La política como fan service

En el libro Inmediacy, or the style of too late capitalism de Anna Kornbluh publicado en 2024, la autora le da el nombre de “inmediatez” a la tendencia que observamos en casi todas las áreas de la vida en esta última etapa del capitalismo. Somos productores de un estilo de vida que persigue lo extremo, lo genuino, lo violento, lo cruel en detrimento de aquello que nos ofrecía estructura, orden, rigidez. Después de casi cuarenta años de crisis económica, el capitalismo necesita una nueva reactualización y el mejor lugar donde leer esta reconversión es en la cultura. El negocio de la desintermediación, descentralización, e interoperabilidad son condiciones normalizadas de la vida económica, social y política de nuestras sociedades. El uso de cripto para cobrar trabajos, la gestión directa en los trámites burocráticos, la aparición de dirigentes políticos salidos de internet.

Entre los análisis de la intelligentsia progresista de argentina sobre este último fenómeno, resalta el diagnóstico de estar frente a una camada de dirigentes y políticos de bajo nivel cultural, con ciertas falencias estéticas y con modos desagradables para la dinámica política. Lilita Carrió llamando “gatos” a las mujeres del gobierno, comunicadores importantes remarcan “lo grasa de las movilizaciones”, y Mirta Legrand le reclama a Adorni, el vocero presidencial, las faltas de respeto del Presidente; un pedido de decoro generalizado para una dirigencia que hace tiempo no se caracteriza por darnos calidad institucional, sino más bien espectáculo y entretenimiento.

Durante los últimos cuarenta años, los medios de comunicación tradicionales ocuparon un rol fundamental en la construcción de autoridad y legitimidad para mostrarnos la realidad. Paralelamente, las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales comenzaron a ocupar gradualmente el lugar que el Estado dejaba en la planificación de políticas públicas. Una dupla explosiva que no contaba con la aceleración de la revolución tecnológica y la aparición de nuevas herramientas, soportes y plataformas; pero tampoco con la hiper fragmentación de las audiencias cuya información demográfica está cada vez más disponible para ser usada, estudiada e instrumentalizada con fines económicos y políticos. Mientras las instituciones tradicionales, como el sistema de medios, el sistema de partidos y organizaciones de la sociedad civil perdían el monopolio de la información, internet aparecía como la reserva de la Verdad y la Autoridad en un mundo cada vez más demandante de otra institucionalidad capaz de albergar y contener a esta nueva ciudadanía del mundo. El sistema político fue el último que respondió a las necesidades del capital. Una vez confirmado el poder de los medios de comunicación tradicionales, el sistema sufrió un nuevo sismo y reclamó otro tipo de representación para contener las transformaciones culturales. Transformaciones que se viven aceleradas mucho tiempo antes de la llegada de un outsider al sillón de Rivadavia.

La confluencia de un mercado acelerado, cuya valorización de capital se genera en la circulación de flujos de información y una cultura de la desintermediación, narcisista y espectacularizada, de selfies y literatura del yo, nos da una pauta clara para sospechar por qué hoy internet es el campo predilecto para agrupar, dirigir y representar a audiencias cada vez más segmentadas. El caso más paradigmático es Javier Milei, cuya reflexión más rudimentaria puede reducirse a la idea de “llenar tiktoks de videos hablando sobre la casta”, pero al día de hoy, toda la dirigencia política actual hace uso de esta herramienta. Algunos mejor que otros.

Para hablar de influencers, comunidades y representación en internet uno de los conceptos más gráficos es el de fan service. La definición que me dio Chat GPT dice: “el fanservice es un recurso utilizado en medios como el anime, el manga, los videojuegos y otras formas de entretenimiento para incluir elementos visuales, escenas o referencias que están específicamente diseñadas para atraer y agradar a los fanáticos”. Frente a una transformación total de las dinámicas de representación, ésta es la forma final que hemos encontrado para seguir operando como sociedad.

La asociación entre un líder -como figura de autoridad, no necesariamente es una persona-, una comunidad de seguidores y la retroalimentación de contenido y valorización es quizás la dinámica social más reconocida en internet. La velocidad de circulación de la información que la comunidad pueda alcanzar, determinará el alcance que el líder pueda ejercer. Pero como incluso hasta Duki puede reconocer: “la gente necesita ver algo literal”; y aunque el artista tenga ganas de alcanzar lugares más metafóricos, se debe a su público. Así es como el fanservice, impone una lógica por la cual, marcas, corporaciones, artistas, emprendimientos y comunicadores, pero también usuarios ordinarios, viven retroalimentando una conversación infinita; la audiencia pide como drogadictos eso que el líder puede ofrecer en una forma de subjetivación propia de la era post consumista. Nuestra pertenencia a determinado grupo social y por lo tanto nuestra identidad, son determinadas en la interacción digital hiper controlada de internet. Esto a escala minúsculas puede observarse en todo tipo de interacción social digital, por lo que no sería para nada sospechoso que esta dinámica se termine institucionalizando a través del sistema político. De hecho, en una democracia, sería lo más esperable. ¿Acaso no es la democracia una forma circunstancial de resolver la tensión entre libertad e igualdad?

La necesidad de sostener esta nueva metodología de representación se hace palpable cuando la presencia en internet es el dictador más importante para valorar la relevancia de una idea, un lenguaje y su consiguiente ejército de seguidores/representados. En estas nuevas condiciones de circulación de la información, la performance digital de los líderes es fundamental para sostener esta presencia -cada vez más volátil y efímera-, frente a la cantidad de competencia y velocidad de otros contenidos. En un mercado de atención inconstante, es regla no perder relevancia y mantener la integridad del mensaje para que pueda ser instrumentalizado por la comunidad y así sostener la presencia en un espacio altamente competitivo. Reducir el mensaje a su estado más puro y crudo, hacerlo transferible en unidades mínimas de información – memes, clips, imágenes- y esperar que la comunidad viralice la palabra.

La performance está determinada por los marcadores estéticos: vestimenta, pelo, simbolismos, lenguaje, marco de referencias culturales. Estos marcadores pueden ser reducidos lo suficiente como para poder ser replicados sin necesidad de racionalización. Su operatividad se resguarda en la capacidad de la comunidad o fandom de hacerlo adaptable a cada formato nuevo que emerge de la propia evolución conversacional y algorítmica de internet. “Casta”, “costos”, “machirulo”, “progre”, “nacionalista” son algunos ejemplos de unidades mínimas de sentido adaptables fácilmente a cualquier soporte comunicacional que garantice la mayor circulación posible.

Es así como el contenido, gracias al fandom y a la performance se sostiene vigente; y con cada nueva iteración del contenido, con cada nueva adaptación del núcleo, se sutura el lazo de representación entre el usuario/sujeto y su comunidad; se reafirma la efectividad de la representación.

Gobernar es baitear

Hay dos afirmaciones que ya forman parte del vox populi y que representan con un atino propio del sentido común, la particularidad de la época en la que vivimos. Por un lado, la idea de que los jóvenes están todo el día con el teléfono. Por otro lado, Javier Milei llegó a ser presidente gracias a tik tok. No hace falta ser un genio ni investigador del CONICET para confirmarlas. Pero surge la pregunta necesaria frente a esta realidad: si todo esto es lo que pasa frente a nuestras narices, si esta es la parte obvia del asunto, ¿qué es lo que se oculta?.

Desde la irrupción de internet en la vida de los jóvenes argentinos, las plataformas han sido herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestros intereses, nuestras identidades y nuestras proyecciones. Haber entregado millones de notebooks, a todos los estudiantes secundarios de la República Argentina desde 2010 en adelante fue la política pública, sino la única realmente revolucionaria de los últimos cuarenta años. No por su reconversión económica, no por su carácter universalista, mucho menos por la innovación en derecho a la conexión, sino por la capacidad de afectar por completo y a escala global las expectativas de vida y el alcance de las utopías de cualquier niño argentino. Internet es muy grande y eso nos cambió para siempre.

La pretensión provinciana e hippie de muchos intelectuales de la comunicación y la política de censurar el acceso, limitar el uso o incluso vigilar los flujos de información que circulan en internet, como política de Estado, forman parte de una concepción ignorante del poder de internet. En principio porque la penetración de la conectividad en nuestras vidas cotidianas vuelve un alto costo político cualquier tipo de reglamentación y regulación sobre el acceso o circulación, pero sobre todo por el alcance del dominio corporativo que tiene este tipo de tecnología. No hablamos de códigos abiertos o censura a los discursos de odio, hablamos de sistemas completos de seguridad nuclear, financiera y bélica a nivel mundial. Más allá de cómo controlarla, la pregunta debería ser cómo mejorarla.

Internet no es solo la capacidad de una agencia de comunicación de llenar posteos con cuentas automatizadas que difunden información falsa o confidencial. Internet es tanto más que eso, que cualquier análisis que se reduzca a la estética, a las formas o a las tendencias, más que crítica, es una forma de militancia política. En el cruce cotidiano de las redes sociales y la discusión política, la percepción de estar participando activamente de la democracia a través de la insistente presencia digital funciona como superficie de una operación oculta, esa que ocurre por debajo de los tik toks y los likes.

Hoy en día la conversación pública se puede medir con más eficacia que en el pasado gracias a las redes sociales, a ese pequeño rastro de migas a lo Hansel y Gretel que dejamos en cada una de nuestras interacciones en la web. Analizar esas migas, hacer perfiles, segmentar la audiencia, crear mensajes teledirigidos, es parte de la actualización profesional de quienes se dedican a la consultoría política y a la publicidad. El hecho de que en los últimos años hayan crecido exponencialmente los creadores de contenido que casi cual esquema ponzi, aseguran saber todos los secretos para aumentar tus ventas o volverte un influencer, habla de que es factible que el sistema se haya modificado nuevamente y es por esa misma razón que aunque insistan en vestir a Cristina Kirchner de tik tok, no podrán sacarle su recelo a los medios de comunicación. No hay verdadero truco para ser influencer, ni gancho de tres segundos para retener la atención, ni mate labrado, ni campera de cuero, ni uso de armas de fuego que puede resolver esta incógnita que nos trajo internet. Está la imperiosa necesidad de observar y actuar en consonancia con la transformación radical en las subjetividades y en las expectativas de los usuarios/electores que todavía creen seguir tomando decisiones soberanas ya se trate de comprar un producto, generar su propio trabajo o incluso votar a un candidato para salvar la democracia.

Con la mirada puesta en el futuro de la política y lo político, frente a la aparición de nuevas formas de producción y circulación del valor, no puedo evitar preguntarme sobre el rol de las instituciones intermedias, las comunidades, los espacios de articulación y organización sociales, qué forman tendrán, cómo se adaptaran a su propio desarrollo, qué clase de normas y reglas les daremos para que respondan a su principal objetivo, ¿tendrán sentido? Si la crisis de la representación en nuestro país adopta la forma de influencers devenidos en parlamentarios, está claro que a lo político le resta potencia para hacer de internet una herramienta poderosa en sus propios objetivos.

La falta de curiosidad de estas esferas por conocer las potencialidades y la institucionalidad que se gesta en este universo es propio de un establishment que pierde la capacidad de direccionar el rumbo de las nuevas tecnologías y prefiere denunciar los desequilibrios antes que imaginar el colapso de las viejas instituciones. La propia ceguera frente a un capitalismo completamente renovado, cuyas élites y corporaciones han transnacionalizado y desterritorializado su capacidad de operación confirma que hay una dirigencia que en realidad no dirige sino que performa.

¿Es posible gobernar un país, si estás todo el día haciendo contenido? Sospechamos que sí, pero habrá que ver qué país es el que se gobierna así.