(POR MARCELO FIGUERAS)

Suelo ver las películas que me gustan más de una vez. La primera en el cine, habitualmente. La segunda, cuando se las estrena en alguna plataforma. Y a partir de allí, dependiendo del grado de fascinación que inspiren, las visiones se distancian, pero sin dejar de repetirse. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces disfruté de El padrino, Blade Runner, El ciudadano, Casablanca, Betty Blue, E. T., Pulp Fiction, Juan Moreira…

El tema es que también existen películas que valoro pero no veo más de una vez, y no por casualidad. Me refiero a obras que me produjeron una incomodidad o una angustia muy grandes. Pienso en Funny Games (1997), de Michael Haneke, que es un peliculón pero al mismo tiempo es tan salvaje y tan desesperante, que ni siquiera me animé a chusmear la versión en inglés que el mismo Haneke hizo en el año 2007; o Irreversible (2002) de Gaspar Noé, cuya descripción de una violación y de la venganza que suscita —no necesariamente en ese orden– es tan gráfica, que retuerce hasta el estómago de quienes, como yo, no somos timoratos.

Otra película de calidad que no había vuelto a ver fue El rey de la comedia (1982), de Martin Scorsese. Fui a su encuentro no bien se estrenó, porque a esa altura, después de Taxi Driver (1976), New York, New York (1977) y Raging Bull / Toro salvaje (1980), don Martin ya era uno de mis directores favoritos. ¿Y qué me pasó entonces? Pensé que El rey de la comedia no estaba a la altura de las anteriores, pero me pareció dignísima. Eso sí, nunca sentí deseos de volver a verla. ¿Por qué? Porque el personaje principal, que como en las anteriores interpreta Robert De Niro, me había dado tanta pero tanta vergüenza ajena, que preferí no reincidir.

El protagonista de la historia es un tal Rupert Pupkin. Nombre que suena ridículo y difícil de pronunciar. La última vez que «Rupert» estuvo de moda fue a fines del siglo XIX, cuando Anthony Hope publicó El prisionero de Zenda. Y «Pupkin» está a una consonante de distancia de la palabra pumpkin, que significa «calabaza». ¿Cuán seriamente podrían tomarse ustedes a alguien que se presente como Ruperto Cadabaza?

El pobre de Pupkin es, casi inevitablemente, un hombrecito ridículo: De Niro con un corte de pelo casi a lo paje y bigotín pasado de moda, vestido siempre con trajes faroleros y zapatitos blancos o bicolores, como aquellos que se usaban un siglo atrás. Lo único que se nos permite saber de este tipo —más allá del hecho de que, a los treinta años, sigue viviendo con su madre— es que sueña con convertirse en stand-upero. Su ídolo es uno de esos comediantes que, al mejor estilo de Johnny Carson, dejó atrás el circuito de clubes para encabezar su propio talk-show por TV: Jerry Langford, interpretado por el legendario Jerry Lewis.

Pupkin lleva algún tiempo stalkeando a Langford, y finalmente se las ingenia para colarse en su auto y solicitarle apoyo. Con tal de sacárselo de encima, Langford le dice que hable con su secretaria. Pupkin se convierte entonces en visitante asiduo de las oficinas de The Jerry Langford Show, poniendo a prueba la paciencia del personal, en su demanda de que escuchen el casete donde grabó sus chistes. Mientras tanto, fardándose de su presunta relación con Langford, intenta seducir a Rita, una chica que conoció en el bar donde ella trabaja. Y en paralelo se hace el estrecho con la demente de Masha (Sandra Bernhard), otra fan enfermiza del cómico. Convencida de que Pupkin desarrolló un vínculo con Langford, Masha quiere que le haga llegar una carta donde le expresa su amor.

Si bien Pupkin es un tipo perseverante y de actitud positiva, su vínculo con la realidad es tenue. Para empezar, respecto de sus propios talentos. El tipo cree que es gracioso, cuando no lo es. Vive entre ensoñaciones, imaginando situaciones consagratorias que está persuadido de merecer. (Scorsese filma estas secuencias con el mismo realismo que aplica a las demás, de modo que al espectador se le dificulte distinguir entre verdad y fantasía.) Por eso va exponiéndose a situaciones cada vez más degradantes: porque no entiende que los demás no lo ven como él se ve a sí mismo, y aún así aumenta la presión en la dirección de salirse con la suya. Tan descolgado de la realidad está, y tan impune se siente, que llega al extremo de llevar a Rita a la casa de fin de semana de Langford, a la que dice haber sido invitado. Y se manda convencido de que terminará torciendo la voluntad de Langford, de que ganará por cansancio. Cosa que no ocurre, por supuesto.

El rechazo —lógico, comprensible— de la estrella, no despabila a Rupert, al contrario. Scorsese nos evita el proceso de decisión, salta directamente del bochorno en lo de Langford a Pupkin y Masha lanzados a secuestrarlo. Y no precisamente para pedir un rescate en dinero. Lo que Masha pretende es una noche romántica con el cómico, que a esa altura está envuelto hasta el cuello en tela adhesiva. ¿Y Rupert? Lo que Pupkin desea es aparecer en El show de Jerry Langford y hacer su numerito. Una vez que se lo permitan y la actuación se difunda, liberará a su víctima, aun a sabiendas de que lo cazarán del cuello y lo mandarán a prisión sin decir ni agua va.

Yo fui siempre un tipo con tendencia a la timidez. Mr. Corrección, la idea de llamar la atención innecesariamente me pone nervioso. (Lo cual muchas veces juega en mi contra, porque hace que se me dé por sentado o por satisfecho, que no se me valore como creo merecer. Y ni les cuento en estos tiempos, cuando se confunde buena educación con debilidad.) Por eso mismo, a comienzos de los ’80 valoré El rey de la comedia en términos cinematográficos, pero durante la proyección la pasé mal. Ver a Rupert Pupkin avanzando como tren bala hacia la humillación auto-infligida, ¡totalmente innecesaria!, me incomodaba locamente.

Esta semana me propuse volver a verla, porque quería confirmar una intuición. E hice las dos cosas: la vi —sufriendo como la primera vez: tuve que parar después de ciertas secuencias, para darme tiempo de juntar nuevo coraje— y también me cercioré de que mi intuición no había errado el tiro. Entiendo que hace un par de días se estrenó una serie sobre Milei, pero no se equivoquen. Si lo que quieren es ver un relato audiovisual que vaya a la esencia del fenómeno Milei, lo que tienen que ver es El rey de la comedia.

Que en el caso argento, claro, debería llamarse El rey de la tragicomedia.

El otro aprendiz

Al igual que Milei, Pupkin es un inadaptado. Alguien que no dispone de los recursos que ayudan a cualquier persona a relacionarse: simpatía natural, capacidad de escucha, sensibilidad ante las circunstancias por las que atraviesan los demás. Más bien es maníaco, arrollador, incapaz de oír nada que no sea lo que le conviene o desea escuchar. (Si para eso necesita tergiversar lo que le dicen o el significado de algo —no se pierdan su alucinada interpretación del sentido de la serie El Zorro—, puede hacerlo sin prurito alguno.) Su comportamiento es obsesivo: tiene algo metido entre ceja y ceja, y no registra la realidad más que en función de sus propios deseos. Aun así, tanto Pupkin como Milei consiguen hacerse escuchar. ¿Por qué? Porque poseen cierta gracia, pero no una natural sino la gracia del freak, de quien concita la atención a partir de su excentricidad. La gente se queda mirándolos mientras trata de dilucidar si en serio son así, o si se trata de un acting. Y eso se da incluso antes de que abran la boca: llaman la atención ya a simple vista, el uno por su atuendo anacrónico y el otro por su artesanía capilar y su gesticulación desaforada.

Ambos, además, tienen una ponderación de sí mismos que no se corresponde con la evidencia. Milei se vende como la segunda venida de Cristo en términos de la ciencia económica. Pretende que reescribirá toda la teoría existente y que el Nobel del rubro debería llegar a sus manos más temprano que tarde. (Cosa que podría ocurrir, el día en que el comité del Nobel invente una categoría que premie al plagio.) Se podrá argumentar que es una postura, que no lo cree de verdad sino que es su forma de hacer política. Pero aun en ese caso, juraría que no se trata de una mentira lisa y llana sino de una hipérbole, de una exageración. La entera personalidad pública de Milei responde al modelo del tipo que está seguro de sabérselas todas, y mucho más desde que, dándole manija a ese tipo de actitudes, llegó a Presidente. El tipo estudió Economía en una universidad privada que dista de estar entre las mejores y cree que no necesita saber más, que ya entendió todo lo que hay que entender. Es como alguien que vio un tutorial por Internet y se vende como experto en el arte de desactivar bombas.

(Está claro que puso en marcha esta política a sabiendas de que sólo servía para enriquecer a sus verdaderos jefes, y a toda velocidad. Pero contaba con que el enjuague que armó vía Caputo aplacaría a la sociedad durante más tiempo, con el cuento de la baja inflación. ¡Por lo menos hasta garantizar su buen desempeño en las legislativas del ’25! Sin embargo, a apenas nueve meses de su asunción, la situación económica ya es explosiva. No sé cómo piensan sobrellevar diciembre y después un verano tórrido, munificente en materia de mosquitos ponzoñosos y cortes de luz.)

Otro punto en común entre Pupkin y Milei es su naturaleza avasallante. Van al frente sin reparar en usos y costumbres, sin respetar protocolo alguno. Todo lo que quieren es salirse con la suya. Si para eso deben secuestrar (como hace Pupkin en el film), o gobernar a decretazos, insultos, represión y sobornos (como hace Milei en la vida real), lo harán sin vacilar. Parte del poder que obtienen deriva de su osadía, del pasmo que producen cuando se mandan una que nadie más se anima a hacer. En estas horas, circuló una versión que abona la idea de que Milei es un dios académico que no tolera un no como respuesta. El FMI habría desplazado a Rodrigo Valdés de las negociaciones del organismo con la Argentina, después de que el ministro Caputo insistió en este punto: «A Milei no le gusta que lo contradigan, y menos si se trata de economía».

Para Pupkin y para Milei, el fin justifica los medios. Lo tienen tan claro, que son incapaces de experimentar remordimiento alguno. El fin logrado es su propio premio: ¿por qué llorarían o se desgarrarían las vestiduras, si han conseguido lo que querían? El precio es lo de menos, mientras no los salpique. Y Milei conserva todavía —no por mucho tiempo más, me temo— esa impunidad que sólo confiere cierto tipo de popularidad. La misma que exudaba el Trump de 2016, cuando dijo: «Podría pararme en la Quinta Avenida, dispararle a alguien y aún así no perdería votantes».

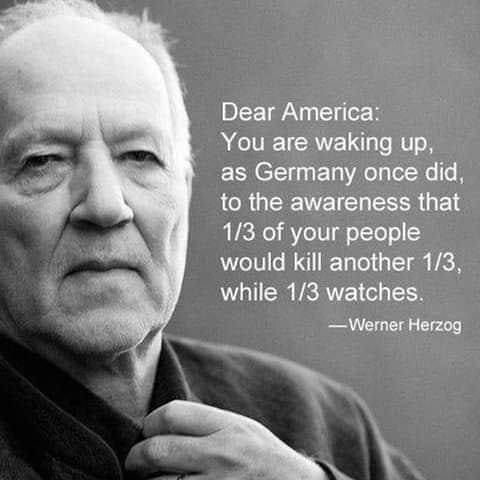

Esta semana circuló el trailer de una película que se estrena en octubre. Se llama The Apprentice, como el reality que convirtió a Trump en una estrella de la TV, y cuenta el ascenso del joven Trump desde su período como entenado de Roy Cohn. Este abogado —Cohn— fue una figura tan poderosa como temida y odiada en los Estados Unidos. Su influencia se extendió desde la década del ’50 —cuando asistió a McCarthy en la persecución a presuntos comunistas en los Estados Unidos, siendo instrumental a la ejecución del matrimonio Rosenberg— hasta los ’80, cuando ya se lo consideraba el gran fixer de la política: un operador entre las sombras, que además fungió como representante legal del Trump que intentaba labrar su propia fortuna por fuera de la sombra de su padre. Durante el trailer, Cohn desgrana para Trump las reglas que considera fundamentales para triunfar. Fíjense si no aplican como método de Milei a la hora de pavimentar su propio camino:

- «La primera regla es la más simple: atacá, atacá, atacá».

- «No admitas nada, negalo todo».

- «Pase lo que pase, proclamate ganador y nunca admitas la derrota».

Esas recomendaciones explican al Trump político, incluyendo a aquel que implosionó el martes pasado durante el debate con Kamala Harris. (El tipo no se hace cargo de nada, nunca. Ni siquiera de su responsabilidad en la asonada del 6 de enero del ’21: niega, niega, niega. De hecho, apenas terminó el debate salió a encarar a la prensa para decir que era el mejor de los que había protagonizado. Si ese fue el mejor, no quiero ni pensar cómo habrá sido el peor. Poco después la embarró aún más, diciendo que no se prestaría a un nuevo debate porque «las encuestas muestran claramente que este lo gané yo». ¡En sus sueños, como Rupert Pupkin!)

Pero esas reglas también iluminan el Método Milei, a quien cuadra perfectamente la última recomendación de Roy Cohn: «Para ganar, tenés que estar dispuesto a hacerle cualquier cosa, a quien sea».

Lo cual incluye, por supuesto, hambrear a jubilados y gasear a nenitas.

El final de El rey de la comedia es ambigüo. Porque Pupkin consigue debutar en el show de Langford y va preso. Emplea ese tiempo en escribir su autobiografía, que no sólo se publica sino que se convierte en éxito de ventas, y sale de la cárcel a los dos años y pico por buena conducta, con la intención de retomar su, o sea, digamos, «carrera artística». De hecho se lo muestra al mando de su propio talk show, en lo que constituye la última escena. Pero, como les dije, a esa altura Scorsese ha mostrado ya varias secuencias que representan las fantasías de Rupert, sin diferenciarlas del relato realista. Por eso, cuando el montaje final narra su triunfo, uno se pregunta si lo que está viendo es lo que se supone que ocurrió o sus nuevos delirios de grandeza, concebidos desde el encierro. La expresión con la que sale al set de su talk show parece menos exultante que de costumbre, como si ni siquiera él mismo pudiese seguir creyendo en sus aires de lumpen convencido de ser dios.

Yo intuyo que la película sugiere que ese final es ilusorio, que eso es lo que Scorsese quiso decir. Pero lo cierto es que ciertas cosas que a comienzos de los ’80 sonaban exageradas, y por ende improbables —por ejemplo, que un público masivo celebre y consagre a un tipo que carece de todo talento, a excepción de aquel de la auto-promoción—, se volvió verdad palpable durante la era de los reality shows. El mismo Trump es prueba científica de que estamos en la Era de los Líderes Sin Atributos. Sin ir más lejos, por ahí andaba esta semana ese personaje llamado Furia, quejándose en público porque no le dan premios. ¿En carácter de qué se considera merecedora, aunque sea de un galardón tan desprestigiado como el Martín Fierro? ¿Existe una terna a la Personalidad Más Tóxica de la TV? Y si existiese, ¿qué le sugiere que se la merece más que el propio Milei?

A ese respecto, el Presidente Cringe es imbatible.

El Rey Mimi(lei)

Nunca pensé en el significado del carnaval hasta que, a fines de los ’90, el Indio Solari me metió en el tema de prepo. Trataba de explicar el tinglado sobre el que había montado Momo Sampler, que poco después se convertiría en el último disco de Los Redondos; y la forma en que esa celebración de origen pagano iluminaba la frivolidad suicida en la que Carlos Saúl nos había sumido y que De La Rúa prolongó hasta el fin del siglo, aunque más no fuese por mera impericia.

Los orígenes del carnaval son dionisíacos por el lado griego y saturnales por el lado romano. Después la Iglesia, resignada a la popularidad de esas festividades, pasteurizó el carnaval y lo incorporó a su calendario, como un último momento de relajación previo al ayuno, el examen de conciencia y el deseo de cambio que proponían las Pascuas. Pero su esencia no cambió. Se trataba de una celebración que permitía hacer pausa en materia de obligaciones legales y sociales, para poner el mundo patas para arriba durante algunas horas. En carnaval, el caos dejaba de ser rechazado para ser bienvenido, y con él la joda, los excesos de todo tipo —desde la ingesta y la bebida a lo sexual— y la inversión de toda jerarquía. Se trataba de un ritual que alentaba a vivir en lo que María Elena Walsh llamaría el mundo del revés, suspendiendo toda corrección política. Por eso solía coronarse rey por un día a la menos indicada de las personas de ese pueblo o ciudad: por ejemplo a un loco o a un reblandecido mental, para que rigiese ese mundo de manera alucinada, de acuerdo con las normas más arbitrarias.

El Indio apeló a la figura del rey Momo para criticar a la Argentina de los ’90, donde regía otro tipo de inversión. Allí el carnaval no duraba unos días sino que era permanente, y el caos no era la excepción, sino la norma. Vivíamos en un país que expulsaba dólares al extranjero a toda velocidad, mientras enajenaba y destrozaba sus fuentes de riqueza, en particular la industria. Y lo hacía con la mayor de las inconsciencias, en un clima de constante jauja. Lo que muchos no previmos entonces es que aquella debacle sería opacada un cuarto de siglo después, por una astracanada aún mayor. El nivel de desastre que perpetró Milei en apenas nueve meses hace que el menemato y la necedad de la Alianza parezcan apenas un ensayo general para la tragi-farsa actual.

Porque el Rupert Pupkin de El rey de la comedia es un piccolo uomo ridicolo, una fuente de humor involuntario, que sería apenas motivo de burla de no ser porque en su obsesión pone en riesgo la vida de otra persona. (El hecho de que la pistola que Masha y él usan para secuestrar a Langford sea de juguete no cambia nada, ya que de todos modos expuso al cómico a una situación extrema que pudo matarlo, aunque fuese de un infarto.) Pero el mundo cambió, y los sucesivos reyes de la comedia se vieron compelidos a cambiar con él. La consagración de un irresponsable profesional como Donald Trump al mando de la nación más poderosa del orbe inspiró al Joker de Todd Phillips protagonizado por Joaquín Phoenix (2019). Y a ninguna otra película se parece más ese Joker que a El rey de la comedia de Martin Scorsese. Es prácticamente una remake, adaptada a la demencia creciente de este tiempo.

Su director fue siempre consciente de eso: además de su protagonista patético, que intenta hacer reír sin suerte hasta que se cansa de ser ignorado y estalla, Phillips adoptó el estilo cinematográfico de aquel Scorsese, desde la paleta de colores a la forma de usar la cámara y la puesta en escena realista. Joker parece filmada en la Nueva York de los ’70 y tempranos ’80, mugrienta y sórdida, como lo fue hasta que la disneyficaron. Tampoco hay que olvidar el guiño que significó poner a De Niro a interpretar un papel como el de Langford, con un Joker que lleva adelante las fantasías oscuras que seguramente tenía Pupkin, pero no se atrevía a asumir.

El Joker de Todd Phillips es mucho más peligroso que el Pupkin de Scorsese porque, además de graduarse de homicida, detona un motín en la ciudad, a resultas del cual mucha gente sale lastimada. Pero Milei es mucho más peligroso que Pupkin y el Joker, no sólo porque es real, sino porque el sitial que ocupa lo habilita a dañar a millones de personas. Y eso es exactamente lo que está haciendo, con la misma obsesión monomaníaca de sus precursores cinematográficos.

Mientras tanto, Trump aspira a recuperar el sitial desde el que podría dañar ya no a millones, sino al mundo entero. Pero la patética actuación del martes alimenta dudas sobre su capacidad de coronar la hazaña. Por primera vez se lo vio cansado, poco convicente. No transmitía la blindada irresponsabilidad con que suele moverse. Ni siquiera consiguió impostar la sonrisa socarrona que es su marca de fábrica. Parecía un viejo incoherente. No paró de proferir disparates, como el divague sobre los inmigrantes que estarían devorándose las mascotas de Springfield —¡sonó al abuelo Simpson, igualito!— y la acusación a Harris de que pretende operar a inmigrantes ilegales que están en prisión… ¡para cambiarles de género!

Por supuesto, el resultado de un debate no significa nada per se. A fines del año pasado pensamos que Massa había hecho puré con la papa hervida de Milei, y miren cómo salieron las cosas. Pero no se puede asimilar a Milei al Trump de hoy. En todo caso, Milei se parece todavía al Trump de 2017, aquella bestia pagada de sí misma que se regodeaba de su poder. El Trump de hoy es uno vacilante, una especie de kaiju, esos monstruos mutantes del cine japonés: Trumpzilla, podríamos decir, a punto de caer bajo el fuego graneado de los resistentes humanos; o, si prefieren, el gigante de malvavisco a quien derrotan los Cazafantasmas al final de la primera película. El tiempo dirá, la cosa se dirimiría en noviembre. Pero si Trump fracasa allí, habrá causa justificada para preguntar si su derrota no preanuncia el fin de la Era de los Líderes Sin Atributos.

De ser así, si en efecto Trump muerde el polvo —uno puede soñar—, ahí sí no quedará otra que atribuirle a Kamala Harris parte del mérito. Porque no se puede menospreciar el peso simbólico de lo que una mujer diminuta, y además mestiza, le propinó el martes a esa bola de grasa masculina de metro ochenta y pico, coronada por huevo hilado. Porque los tipos como Trump y como Milei construyeron poder proyectando dominancia, ya sea por volumen físico o por agresividad natural. Pero todo lo que hizo falta para pinchar el globo Trump fue que una mujer calma y racional le dijese cosas que nadie le había dicho nadie en la cara: que los líderes del mundo se ríen de él, que la cúpula militar —después de haberlo conocido en acción— lo considera una desgracia, que el pueblo se merece algo mejor que ser conducido por alguien que no tiene el deseo o, peor aún, la habilidad requerida para distinguir un dato cierto de uno inventado.

¿Quién será aquel o aquella que haga con Milei lo que hizo Kamala Harris, sin alterarse ni dejarse prepotear? ¿Quién será aquel o aquella que le diga a la cara que es cierto que se habla de él en el mundo, pero como punchline de infinidad de bromas; que sabe poco y nada de economía y que es una desgracia para el pueblo argentino; que una cosa es mentir a conciencia para lograr un efecto y otra muy distinta, como le dice Elvira a Tony Montana en Scarface, consumir la que deberías limitarte a vender?

Nosotros no tenemos la excusa de los romanos, a quienes no les quedaba otra que tolerar a Nerón o a Calígula porque el poder era dinástico y hereditario. Milei no cayó del cielo, nosotros lo pusimos donde está. Por eso la responsabilidad de relevarlo es nuestra también, para que regrese cuanto antes a la celda mental de la megalomanía de la que no debió salir nunca y podamos aplicarnos a reparar el daño que hizo, durante el tiempo trágico en que le permitimos ser el rey de este carnaval.