Hasta que no aprendamos a comunicar mejor, nada va a cambiar en serio

(POR MARCELO FIGUERAS)

Venimos de padecer a nivel nacional una derrota pavorosa. Un fracaso político pero también cultural, que todavía estamos lejos de entender cabalmente, y por ende de metabolizarlo para retomar la vida con salud y perspectivas de futuro. Como era inevitable, los últimos meses los dedicamos a (tratar de) descifrar el fenómeno que conduce nuestro devenir como pueblo a lo tren bala desbocado, y seguimos haciéndolo, con una mezcla entre el horror y la fascinación. (Nos costará mucho tiempo más, háganse a la idea. La naturaleza de esta bestia es quimérica. Como los animales fantásticos de la tradición, está hecha de partes de otras bestias ya conocidas, combinación que resulta en una criatura desconcertante.)

Pero, si bien coincidimos en la convicción de que es necesario pescarle la vuelta al adversario, tanto o más importante es comprender lo que hicimos y dejamos de hacer quienes formamos parte del campo popular, para terminar en un brete como el de hoy. Si estamos donde estamos y como estamos, es a consecuencia de lo que nuestra conducción, sí, pero también cada uno de nosotros —que no somos ni queremos ser títeres ni simples aplaudidores— la chingamos por acción u omisión.

Y conste que no me refiero acá a la «autocrítica» que se reclama de modo no del todo honesto porque sólo busca un acto de contrición pública, una humillación a ser capitalizada por el adversario y los competidores políticos que disputan la conducción. No, me refiero a una comprensión profunda que permita recalcular el rumbo, para llegar a un mejor destino lo más rápido posible y sorteando la menor cantidad de obstáculos.

Los que más saben de estas cosas explicarán el sendero que nos trajo aquí en términos políticos y económicos. Por sensibilidad y formación, yo tiendo a ver estas cosas desde otro ángulo. Y por eso creo que todas esas explicaciones serían insuficientes si no sumamos una tercera dimensión al análisis histórico de las últimas décadas. A mi juicio, estamos en este pantano por la combinatoria de una serie de decisiones y hechos políticos y económicos pero también, en un grado de relevancia apenas inferior, por nuestros desmanejos en el terreno de la comunicación. Y que conste que cuando hablo de comunicación política no me limito a pensar en la propia de los tiempos de campañas y elecciones, en el proselitismo puro y duro: me refiero esencialmente a los grandes motivos melódicos que un gran movimiento político debería hacer sonar constantemente, y no sólo cuando le aparece una urna en el horizonte prospectivo.

En pleno siglo XXI, el campo popular sigue sometiéndose a los criterios de la comunicación del siglo XX. Puesto en criollo: atrasamos bocha. Parte de nuestra gente considera todavía que la comunicación es un fenómeno secundario, subordinado a la realidad que producen los dirigentes. Los comunicadores estaríamos allí para difundir las acciones y dichos de los políticos. Seríamos parte de un sistema de delivery, a partir de la materia prima que generan los profesionales de la realidad — una mera correa de transmisión. Puede que esto haya funcionado, y hasta rendido, durante al menos un siglo. Pero la naturaleza de la comunicación cambió por completo en el siglo XXI. Dio un giro copernicano que arrasó con las presunciones y con casi todos los usos previos.

Hasta no hace tanto, se consideraba que la comunicación (y dentro de ella, la comunicación política) funcionaba como un espejo de la realidad. Los medios eran una superficie que reflejaba un fenómeno preexistente, una realidad objetiva (y dentro de las realidades espejadas estaban, por supuesto, las realidades políticas). Aun a conciencia de que la superficie especular podía ser deformante, al punto de trastocar sentidos o inducir a la confusión —en un espejo amañado, lo bello puede verse monstruoso—, la comunicación era en esencia un fenómeno reactivo. Primero estaba lo real, y a partir de esa realidad se elegía el espejo preferido para comunicarla.

Eso ya no representa al grueso de la comunicación existente, y mucho menos a la comunicación más determinante en materia política. Desde la popularización de Internet y las redes sociales, la comunicación —y muy particularmente, la comunicación política— no se contenta con reflejar algo real. Llegado el caso, prefiere crearlo. Inventar, aunque la realidad no se corresponda más que mínimamente con lo que te está contando.

Ante la duda o el vacío, la comunicación política de hoy prefiere crear una realidad nueva a reflejar una ya hecha que no le sirve o no le satisface. Esa es una diferencia sustancial con las prácticas del pasado. Antes no te quedaba otra que trabajar a partir de un puñado de elementos reales: palitos, barro, un piolín, a los que podías manipular hasta que pareciese que presentabas un producto de alta tecnología alemana. Un político debía reunir ciertos requisitos básicos, insoslayables: capacidad discursiva, aspecto presentable, experiencia, kilometraje ganado a fuerza de recorrer el territorio nacional y cierto don de gentes puesto a prueba ante cada mano tendida y cada bebé que le acercaban. Los comunicadores que cobraban por potenciar la figura de un candidato le sacaban el mayor de los jugos posibles a las fichas que la realidad les proporcionaba. Pero hoy los medios y las redes te permiten generar a un dirigente en laboratorio, a pesar de que carezca del más mínimo atributo positivo, y están en condiciones de darle proyección nacional a pesar de que nunca haya cruzado la General Paz.

La prueba de este aserto está a la vista. No hay forma de explicar por qué tenemos el Presidente que hoy tenemos, si no consideramos los efectos generados por la deslumbrante maquinaria comunicacional que lo convirtió en un candidato con posibilidades de éxito. Pero la tarea de esa maquinaria no se agota en la tarea de transformar a un chichipío en un presidenciable. Para que el experimento triunfe, la misma fábrica de crear y comunicar sentidos debe haber invertido ya tiempo ingente en persuadir a la población de que necesita algo diferente de lo tradicional y de que, a pesar de lo comprometido de su situación económica, lo que le conviene no es apostar por algo modesto pero seguro sino ir por el camino de lo impredecible. El hecho de que lo haya logrado —de que haya convencido a tantos de dar lo que en términos políticos era a todas luces un salto al vacío— es un testimonio de su persistencia, sí, pero también de su eficacia.

Otra vez, la prueba de este segundo aserto está a la vista de todos y todas. (Todos y todas los que quieran ver, claro.) Porque, a diferencia del Carlos Saúl del ’89, que prometió revolución productiva y nos vendió atados de pies y manos al capital internacional, el hoy Presidente dijo con todas las letras lo que iba a hacer. Chau subsidios a los servicios, chau educación pública, chau jubilaciones, chau peso, chau controles de precios, chau justicia social, chau derechos humanos: a este respecto fue clarísimo. ¿Cómo se explica entonces que tanta gente —y más aún: tanta gente de la que solía votar por los candidatos del campo popular— haya votado a un candidato que le estaba diciendo a los gritos que la iba a hacer mierda? No hay forma de esclarecer el resultado del ballotage mediante un análisis que sea exclusivamente político y económico. Si consideramos tan sólo esos dos términos, la ecuación no cierra. La única manera de entender cómo un tipo que juraba acabar con casi todos tus derechos se convirtió en un candidato potable, es prestarle atención al fenómeno comunicacional, y en particular a la comunicación no verbal. Aquellos que nos concentramos en entender lo que decía y lo criticamos a partir de su discurso, votamos a perdedor. Aquellos que lo escuchaban poco y nada y privilegiaban la imagen del gordito que se salía de la vaina por cambiar las cosas, votaron a ganador.

¿Quién convenció a tanta gente —en particular de provincias que el candidato nunca pisó y que hoy boquean, cortas de oxígeno— para que eligiese y sostuviese al tipo que se vendía a sí mismo como su futuro victimario? No fue la política propiamente dicha, más allá de los errores del campo popular que espesaron el caldo al punto de que metías la cuchara y se quedaba parada; ni la economía en términos estrictos, que era mala pero no tanto como lo había sido veinte, treinta años atrás.

Fue la comunicación. Que no se ató a lo real sino que inventó lo que necesitaba inventar para que muchos asumiesen, como dice el Indio, que eso que tenían adelante no era caca sino una Copa Melba.

La lucha por un nuevo sistema inmunológico

En términos generales, hoy ni siquiera son los políticos los que generan los hechos comunicables más determinantes. La mayoría de ellos se comportan como intérpretes de un libreto preexistente, al que deben acomodarse y llevar a escena con la convicción requerida.

A comienzos de año, el columnista George Monbiot escribió un artículo en el diario inglés The Guardian que se llamaba: «¿Qué vincula a (el Primer Ministro inglés) Rishi Sunak, Javier Milei y Donald Trump?» «La mayor parte del plan de gobierno anunciado por Javier Milei, el demagógico nuevo Presidente de la Argentina —decía Monbiot— suena muy familiar, aquí en el Hemisferio Norte… Su programa está severamente influenciado por los think tanks neoliberales de la Argentina que forman parte de algo que se llama Atlas Network, una organización global que promueve el mismo paquete político y económico donde quiera que opere. Fue fundada en 1981 por un ciudadano inglés, Anthony Fisher. Que además fundó el Instituto de Asuntos Económicos (IEA, en inglés), uno de los primeros integrantes de la red Atlas. El IEA creó, en buena medida, la plataforma política de Liz Truss. [La Primera Ministra conservadora que duró apenas 44 días en el gobierno.] Durante el año pasado, en los medios locales se mencionaba al IEA un promedio de 14 veces al día, más incluso de lo que se lo mencionaba antes del desastre que ayudó a infligir sobre Inglaterra».

Según Monbiot, los fondos que financian a la red Atlas y sus organizaciones asociadas son oscuros, pero ya se ha probado que la red y sus miembros viven de los profundos bolsillos de «los hermanos Koch y otros multimillonarios de derecha, y de compañías petroleras, carboníferas y tabacaleras y otros intereses más bien contrarios a la vida. Los think tanks son apenas intermediarios. Van a la batalla en beneficio de sus donantes, en la guerra de clases que los ricos están librando contra los pobres… Son el canal —sigue diciendo Monbiot— a través del cual los billonarios y las corporaciones influyen sobre la política sin que se les vea la mano, aprenden las políticas y tácticas más efectivas para sobreponerse a la resistencia ante sus agendas y las difunden por el mundo. Es así como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias».

«Pero lo peor aún está por venir», agrega. «Donald Trump nunca desarrolló una plataforma propia que fuese coherente. No la necesita. Sus políticas ya han sido escritas para él, en un documento de 900 páginas llamado Mandato para el Liderazgo (Mandate For Leadership) producido por un grupo de think tanks que responden a la Fundación Heritage. Que es —ya lo habrás anticipado— un miembro más de la Atlas Network. Muchas de las propuestas de ese documento son francamente terroríficas. No tienen nada que ver con las demandas populares y tienen todo que ver con las demandas del capital».

Pero, antes de hacer mutis, Monbiot vuelve a darse una vuelta por el barrio. «En la Argentina —decía este enero—, los pobres están a punto de pagar un precio terrible. ¿Y cómo lo sabemos? Porque programas muy similares han sido infligidos sobre otros países, empezando por el Chile de Pinochet… Estas organizaciones son como la proteína espícula de un virus. El medio a través del cual el poder plutocrático invade las células de la vida pública y las coloniza. Es hora —concluye— de que desarrollemos un sistema inmunológico».

La verdad versus el pueblo argentino

Traigo a colación el mandato que la red Atlas instrumenta vía la política de derecha del mundo porque existe gente del campo popular que está deslumbrada por nuestro Presidente, como la víctima se deslumbra ante el vampiro que le muestra los colmillos que la desangrarán. El plan que el Presidente perpetra a diario es tan de su autoría como los centenares de páginas del proyecto de ley que Sturzenegger le revoleó al Congreso, antes de estallar y consumirse entre las llamas del modo más espectacular.

Yo no lo subestimo, pero a la vez estoy lejos de considerarlo un iluminado. Creo que es un aventurero, sí, y que su temeridad lo libera de las prevenciones que atenazan a los políticos tradicionales. Pero, más allá de su innegable osadía, no puedo verlo más que como alguien que intenta implementar un plan ajeno a toda velocidad, para consagraciarse con su único sostén real: los gobiernos de Estados Unidos e Israel, los oligarcas locales que aparecieron esta semana en la revista Forbes como grandes ganadores de los últimos meses, los socios que le birló a Mugricio y su círculo íntimo. No es poca cosa, está claro. Estamos hablando de los piolines esenciales del poder real. Pero, al mismo tiempo, esos piolines no son todo lo que el máximo poder institucional de la república necesita tener en su mano para salir airoso de esta situación. (Como, dicho sea de paso, el FMI se lo recuerda constantemente a Puto Catoto y al señor Presidente.)

El apoyo popular del que presuntamente dispone todavía es tan precario y condicional como el flequillo a lo senador romano de Adorni. Más temprano que tarde el espejismo comunicacional se disolverá y las mayorías verán delante suyo el espectáculo de la desolación que les impusieron, desamparadas ante los poderes reales que determinarán a su antojo si trabaja o no, cuánto cobra, si puede educar a sus hijos, viajar para ganarse el pan, usar gas para cocinar y bañarse, comer, abrigarse y si está en condiciones de seguir viviendo, según lo determine el Gran Dios Mosquito. (No deja de tener su gracia trágica que el bicho que disemina entre nosotros la peste du jour tenga un nombre que remite a Medio Oriente: el Aedes aegypti, eco de las plagas con que Dios castigó al Faraón que se negaba a dejar en libertad a su pueblo amado.) Cuando alguien chasquee los dedos o algo encienda la chispa, la horrorosa realidad quedará a la vista y el nombre del señor Presidente se convertirá en anatema en tiempo récord y no encontrarás a nadie en kilómetros a la redonda que admita haberlo considerado con simpatía en momento alguno. Mientras tanto, nadie sabe mejor que el Presi que el fenómeno político que hoy encarna es inseparable del fenómeno comunicacional — una cuestión de percepciones. Por algo le importa más su ejército de trolls que la mayoría de sus funcionarios.

Tenemos que entender, y no hoy sino ayer, que la comunicación se ha independizado por completo de la realidad. A los efectos prácticos, sería más funcional empezar a considerarla como una nueva rama de la narrativa fantástica. En estos tiempos la comunicación, y en particular la que crea sentidos políticos —los relatos que sirven para que interpretemos lo que pasa—, no necesita contar con ningún elemento que esté relacionado con verdad alguna, más allá de la coherencia interna de su propio relato. Puede pregonar a los gritos algo que no resistiría el menor chequeo de datos y que no se corresponde con ninguna realidad objetiva, y aun así imponerse.

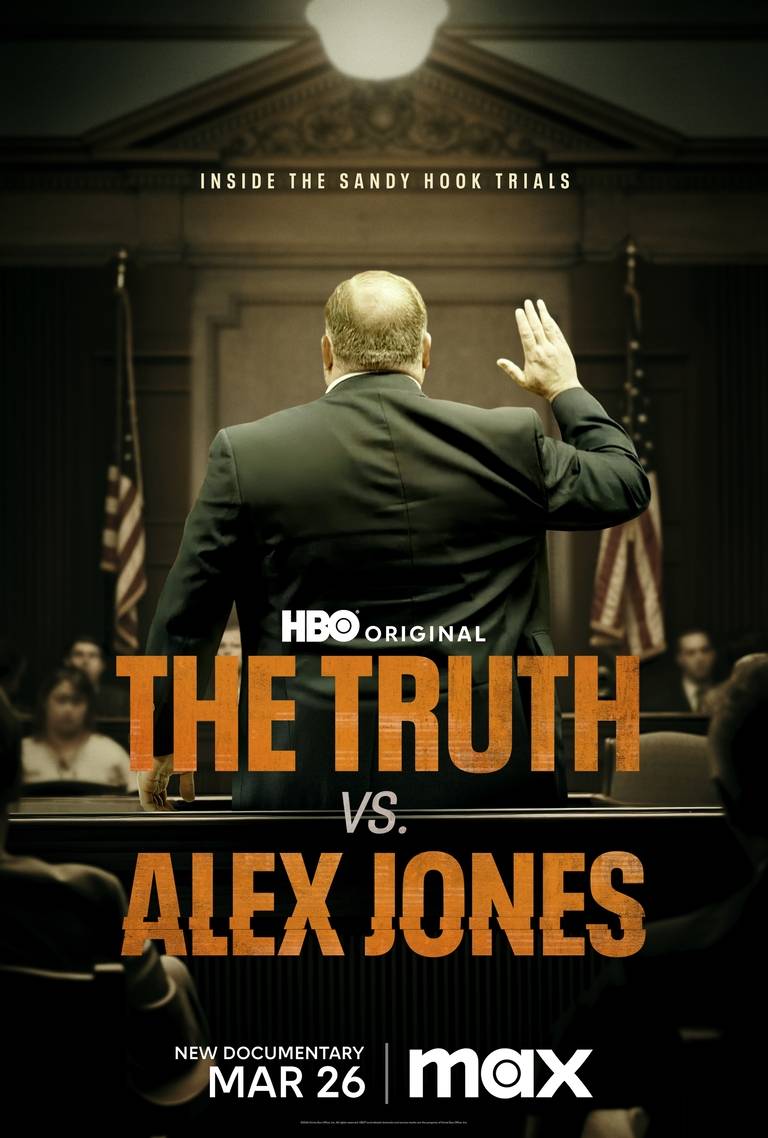

Si necesitan ejemplos, vean un documental flamante de HBO que se llama La verdad versus Alex Jones (The Truth vs. Alex Jones, 2024). ¿Quién es Alex Jones? Un popularísimo comunicador de derecha de los Estados Unidos, que creó su propio canal de TV —al que, sin ingenuidad alguna, bautizó InfoWars, Guerras de la Información—, desde el cual propalaba teorías conspirativas en contra del partido Demócrata y de las elites culturales y económicas, apoyaba a Trump, vendía suplementos vitamínicos y solicitaba donaciones en apoyo de su causa personal. De estilo abrasivo, socarrón y violento ante cámara, basta ver segundos de algunas de sus presentaciones tradicionales para percibir cuánto se parece su estilo al de cierto ex columnista televisivo devenido Presidente.

¿Y cuál es el eje del documental? El hecho de que, a partir de diciembre de 2012 y durante los diez años siguientes, Jones sostuvo en su propio medio y de forma constante que la masacre de Sandy Hook —desatada sobre una escuela primaria de Connecticut para producir 26 víctimas, en su mayoría nenitos y nenitas— no había existido nunca. Que la balacera no había sido real, sino una puesta en escena del gobierno para justificar una ofensiva legal contra la compra y posesión de armas de guerra por parte de los ciudadanos de su país. Lo cual generó que, además del dolor por la pérdida de sus pequeños, los padres y madres de los asesinados en Sandy Hook debiesen soportar escarnio público y amenazas de muerte y violación durante años, por las redes, por correo y hasta cara a cara. (¿Pueden imaginar lo que siente una mujer que llevó a su crío en el vientre y lo crió durante seis años para entonces perderlo, ante una persona que le niega que la criatura haya existido nunca y, de paso, le espeta que no es una madre doliente sino una actriz hija de puta?)

Algunos de esos padres y madres llevaron a Alex Jones a juicio, donde no le quedó otra que admitir que no contaba con evidencia de que la masacre hubiese sido una ficción. Pero el daño estaba hecho. Durante uno de los juicios, el abogado de una de las familias mostró una encuesta que revelaba que, diez años después de la masacre, un 24% de los estadounidenses seguía creyendo que Sandy Hook había sido una farsa. Ese 24% supone 75 millones de ciudadanos. 75 millones de personas que piensan todavía que es más verosímil una fantochada para la cual deberían haberse puesto de acuerdo miles de personas, sin traicionar el guión original en una coma ni siquiera durante un segundo, a la realidad de una masacre como las que, además, tienen lugar en su país todos los días o día por medio.

¿Y la verdad? Bien, gracias. Acá no hablamos de la verdad. Acá estamos hablando de lo que representa la comunicación en el siglo XXI.

Forma y contenido

El poder real invierte en expertos políticos y económicos (y en abogados, of course) que dan forma a los planes que reclaman los candidatos que en cada país trabajan a su servicio. Pero también invierte generosamente en expertos en comunicación a los que le toca la parte más difícil: encontar cómo venderle a las mayorías la bomba que las arrasará, dentro del más vistoso y deseable de los paquetes, envuelto en papel texturizado y con moño de seda; o, en el más modesto de los casos, diseñar la forma más efectiva de pulverizar al sector político que, en cada país, se opondrá a que el contenido del paquete se detone. El tema es que suelen ser efectivos, y no sólo porque disponen de los medios más poderosos. Ante todo les va bien porque son organizados, disciplinados. Bajan todos la misma línea, sin imaginación pero diligentemente, con mayor enjundia en tiempos proselitistas pero aún así sin descanso: las 24 horas de los 7 días de todos los años, sean electorales o no.

Puede que nosotros, los del campo popular, contemos con los mejores comunicadores del país. Estoy seguro de que, con sólo mencionarlos como colectivo, a ustedes ya se les ocurrieron varios nombres que no deberían faltar de esa lista. Pero todos y cada uno de esos comunicadores se experimentan solos, librados a sus suertes. En esas soledades, hacen lo mejor que pueden y terminan tironeando cada uno por su lado, de modo que avanzar en una dirección definida se hace difícil, porque cada esfuerzo disputa con el de otro colega que plantea una interpretación distinta y sus fuerzas se anulan recíprocamente en vez de sumarse. En cambio, del otro lado está lleno de gente desangelada, limitada y carente de ingenio, que sin embargo cumple con su rol de forma competente. Mienten todo el tiempo, sí, pero repiten todos la misma mentira, con mínimas variaciones. Hasta que la mentira cala y deja de serlo, porque —como el 24% de los estadounidenses respecto de Sandy Hook— basta que una cantidad suficiente de gente crea en ella para que que la mentira deje de diferenciarse de una verdad hecha y derecha en el seno de una sociedad.

Necesitamos que se les concedan condiciones a nuestras mejores mentes para que se dediquen a pensar qué y cómo comunicar de aquí en más. Porque no hay candidato o candidata que vaya a sacarnos de este atolladero si no cambiamos también nuestra forma de comunicar. Si no empezamos por contarle al pueblo cuál es el escenario con el que soñamos, si no pintamos el paisaje al que queremos llegar, aun disponiendo del mejor protagonista y de la mejor protagonista —de los mejores candidatos, en este caso—, no vamos a saber qué hacer con ellos, dónde insertarlos, cómo imponerlos como los personajes adecuados para el relato de la hora. Tenemos que definir la épica y recién entonces anunciar que también disponemos de los héroes adecuados. Del otro lado ya han planteado su épica y sacado a la lid a su campeón. De este lado todavía no definimos siquiera qué clase de historia es esta en la que hoy estamos involucrados. La secuencia que describiría este momento nuestro sería uno en que una multitud corre en mil direcciones contrapuestas, a tontas y a locas, chocándose entre sí mientras busca cobijo de un ataque que todavía no sabe muy bien en qué consiste ni de de qué dirección viene.

No podemos seguir adelante convencidos de que somos los Reyes del Contenido, de que nadie la tiene más clara que nosotros. Así fue como, entre otras razones, llegamos donde llegamos. Podemos contar con los mejores argumentadores, los más formados y didácticos, pero hoy la exposición racional, y en particular la comunicación verbal, constituyen apenas una parte ínfima de la comunicación política. El grueso del pueblo —y ni te digo las generaciones más jóvenes— conserva una tolerancia decreciente ante las explicaciones académicas y las bajadas de línea. Lo que demanda es que, si la tenemos tan clara, se la comuniquemos del modo que la entienda de sobrepique. Su sistema digestivo está habituado a digerir fast food, no platos elaborados sobre reducción al malbec. Con humildad, deberíamos parar las orejas y abrir bien los ojos hasta entender en qué idioma hablan, qué les interesa y cuáles son los códigos que privilegian.

Los pibes de hoy están habituados a desbrozar contenidos que ya son francamente post verbales. Donde nosotros no vemos sino una figurita, ellos intuyen un universo de sentidos. Por eso hay que salir a su encuentro y probar suerte hasta determinar un campo de coincidencias, por mínimo que sea, a la manera de los científicos que se comunicaban con los extraterrestres en Encuentros cercanos del tercer tipo. Y nadie se salva de esta tarea, por iluminado que se crea. En estas semanas releo con atención el Antiguo y el Nuevo Testamento, y me estoy divirtiendo al repasar los esfuerzos del pobre Jehová por hacerse entender por esta manga de vándalos que somos los humanos. El pobre sujeto se esmeraba por producir portentos y comunicarse en símbolos elevados hasta que perdía la paciencia y se hacía entender aunque más no fuese a las patadas. Tanto lo frustrábamos, que llegado el momento no dudó en ponerse en contra del pueblo al que decía haber elegido y beneficiar a los ejércitos adversarios, como los asirios y babilonios, a ver si aprendíamos de una puta vez.

Nadie dice que haya que prescindir de los discursos tradicionales, de las cifras, de las citas y de los diagramas ni de la militancia de base. Lo que hace falta es sumar otro tipo de comunicación, donde las ayudas visuales no sean cuadros sinópticos sino la visualización del paraíso al que queremos llegar y no en otra vida sino en esta, bien terrenal — el paraíso de las necesidades elementales cubiertas, el paraíso de la comunidad que cuida de sí misma y en particular de los más vulnerables que existen en su seno, el paraíso de las certidumbres a corto, mediano y largo plazo.

Vendría bien aplicarnos a crear el horizonte de sentido en el que todos, o por lo menos las mayorías, querríamos insertarnos de aquí en más. Inventar la historia de la que deseamos formar parte a futuro, que por supuesto no es la que está en curso. Dejar de funcionar de manera reactiva ante la agenda ajena, pintar el fresco propio en nuestras paredes y ayudar a que el pueblo se imagine a sí mismo en ese escenario. Diseñar una estrategia y orquestarla, con cada instrumento jugando la parte que le corresponde. Recuperar los medios públicos, pero sabiendo para qué los queremos, qué pensamos hacer con ellos de aquí en más para que se integren a la orquesta y que cada uno deje de hacer sonar lo que se le canta, produciendo cacofonía en lugar de armonía.

No debería ser difícil, porque ni siquiera necesitamos mentir. Hay que crear ya mismo un futuro deseable en términos comunicacionales, desde la buena onda, con elegancia, humor y sensibilidad. Comprender que está muy bien ser los Reyes del Contenido, pero que te vas a quedar a mitad de camino si no brillás además como Rey de la Forma. Los países que consiguieron convertirse en dueños de su propio destino se ocuparon a tiempo de comunicar y popularizar el relato respecto de dónde venían y adónde querían ir. Lo hizo Hollywood en su momento, hoy en día son capos los de Corea del Sur, que te mandan melodramas imperdibles con su propia historia de fondo. (Por ejemplo Mr. Sunshine, que está en Netflix y tiene por escenario el comienzo del siglo XX y la lucha de los activistas por la independencia nacional.) ¿Sabés el telenovelón que me mandaría yo con gusto, con la década del ’50 como marco —y por supuesto, incluyendo el bombardeo de Plaza de Mayo? Otra que Pearl Harbor…

Quizás sea hora de barajar y dar de nuevo, entendiendo que ya no se juega al juego de siempre sino a uno que se rige por otro set de reglas. Y sin acojonarse ni acomplejarse, porque no hay nada más lindo, más entusiasmante que reinventarse. Lo hizo hasta Dios, que entendió que no iba a llegar a ninguna parte si seguía siendo esa bestia violenta y caprichosa del Antiguo Testamento y se reconvirtió en los Evangelios como un Dios accesible, a quien nada importaba más que el hecho de que nos amásemos los unos a los otros como Él —¡finalmente!— entendió que nos amaba.

Y en la medida de lo posible, no volvamos a incurrir en el error de menospreciar el valor de la comunicación. Porque, a fin de cuentas, de lo que se trata —y esto incluye la política y la economía, pero como parte de ese mecanismo tanto más grande y complejo al que solemos llamar Historia— es de quién cuenta el cuento más bello e inspirador.